|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Чижик@Пыжик - О недвижимости в нумизматике и не только/Записи в блоге |

|

Чижик@Пыжик - О недвижимости в нумизматике и не только

Голосов: 3 Адрес блога: http://estate-in-numismatics.blogspot.com/ Добавлен: 2008-05-30 00:01:23 блограйдером yuri1812 Принадлежит блограйдеру yuri1812 |

|

Монета: Церковь Пресвятой Троицы (Кулич и Пасха), г. Санкт-Петербург.

2010-05-01 22:14:00 (читать в оригинале)Церковь Пресвятой Троицы в Санкт-Петербурге, построенная в 1785-1787 гг. по проекту знаменитого зодчего русского классицизма Н.А. Львова, - оригинальный памятник архитектуры, который представляет собой круглое здание церкви в виде ротонды, окружённой ионическими колоннами, и колокольню в форме четырёхгранной пирамиды.

Серия: Памятники архитектуры России.

Памятная монета: Церковь Пресвятой Троицы (Кулич и Пасха), г. Санкт-Петербург.

Номинал - 3 рубля. Выпуск - 2010 г. Тираж - до 10000 шт. Фактический тираж будет уточнен.

Диаметр - 39,0 мм. Толщина 3,30 мм. Масса - 33,94 г.

Металл: серебро 925/1000 - 31,10 г. хим. чист. металла.

Качество - пруф. Оформление гурта: 300 рифлений.

Реверс монеты: изображение архитектурного ансамбля церкви Пресвятой Троицы на фоне деревьев, ниже - надписи, разделённые горизонтальной линией с точкой посередине: в две строки - "ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ" "г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", по окружности вдоль канта - "КУЛИЧ И ПАСХА".

Художник: Л.А. Евдокимова. Скульптор: И.М. Хамраев.

Чеканка: Московский монетный двор (ММД).

Диаметр - 39,0 мм. Толщина 3,30 мм. Масса - 33,94 г.

Металл: серебро 925/1000 - 31,10 г. хим. чист. металла.

Качество - пруф. Оформление гурта: 300 рифлений.

Реверс монеты: изображение архитектурного ансамбля церкви Пресвятой Троицы на фоне деревьев, ниже - надписи, разделённые горизонтальной линией с точкой посередине: в две строки - "ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ" "г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", по окружности вдоль канта - "КУЛИЧ И ПАСХА".

Художник: Л.А. Евдокимова. Скульптор: И.М. Хамраев.

Чеканка: Московский монетный двор (ММД).

Церковь Пресвятой Троицы

Эта церковь, которая стоит сейчас в промышленном районе (пр. Обуховской Обороны, 235), по своему архитектурному замыслу, пожалуй, - самая своеобразная в городе. Этим своеобразием храм обязан своему заказчику - генерал-прокурору князю Александру Алексеевичу Вяземскому, владельцу села Александровское, что находилось на левом берегу Невы, в 10 верстах от столицы.

Здесь он начал сооружение обширного усадебного дома и разбил парк. В центре парка князь решил возвести храм, посвященный празднику Обновления храма Воскресения Господня в Иерусалиме (Воскресению Словущему). Воплощение идеи он поручил архитектору Н. А. Львову. Постройка церкви велась в 1785 - 1787 годах на средства Екатерины II, но ее освящение задержалось до 1790 года. Освящение его, по желанию императрицы, состоялось во имя Святой Живоначальной Троицы.

Название церкви – "Кулич и Пасха" объясняется ее внешним видом. На самом деле зодчий вкладывал в своё творение более утончённый смысл. Заказчик церкви, князь Вяземский, служил генерал-прокурором, т. е. по ведомству юстиции. По замыслу архитектора ротонда символизирует храм правосудия, а "твёрдая призматическая пирамида" - "неколебимую купность... трёх добродетелей": Истины, Человеколюбия и Совести.

Здесь он начал сооружение обширного усадебного дома и разбил парк. В центре парка князь решил возвести храм, посвященный празднику Обновления храма Воскресения Господня в Иерусалиме (Воскресению Словущему). Воплощение идеи он поручил архитектору Н. А. Львову. Постройка церкви велась в 1785 - 1787 годах на средства Екатерины II, но ее освящение задержалось до 1790 года. Освящение его, по желанию императрицы, состоялось во имя Святой Живоначальной Троицы.

Название церкви – "Кулич и Пасха" объясняется ее внешним видом. На самом деле зодчий вкладывал в своё творение более утончённый смысл. Заказчик церкви, князь Вяземский, служил генерал-прокурором, т. е. по ведомству юстиции. По замыслу архитектора ротонда символизирует храм правосудия, а "твёрдая призматическая пирамида" - "неколебимую купность... трёх добродетелей": Истины, Человеколюбия и Совести.

Церковь Пресвятой Троицы (Кулич и Пасха), г. Санкт-Петербург.

Церковь Пресвятой Троицы (Кулич и Пасха), г. Санкт-Петербург.Фотография с сайта http://www.citywalls.ru

Сама церковь представляет собой круглое сооружение в виде ротонды, охваченное со всех сторон колоннадой из 16 колонн ионического ордера и увенчанное плоским куполом. Отдельные детали архитектурного оформления фасада (овальные окна 2-го яруса, капители, украшенные гирляндами) характерны для раннего русского классицизма. Звонница храма имеет форму четырехгранной пирамиды, прорезанной с четырех сторон арками для колоколов. На первом ярусе колокольни расположена крещальня. Внутри круглый зал храма, высота которого равна диаметру, декорирован коринфскими пилястрами, поддерживающими широкий пояс антаблемента; над проёмом алтарной апсиды - фигуры парящих ангелов.

Подобный тип церкви, довольно эффектный снаружи, оказался неудобным для православного богослужения, поскольку почти не осталось места для алтаря. Поэтому в 1858 году к ротонде пришлось пристроить ризницу и каменный притвор, внеся существенную поправку в замысел зодчего.

С марта 1938 храм, находящийся под охраной "как памятник всесоюзного значения", стоял закрытым, используясь под клуб, но весной 1946 был приведен в порядок и с 17 апреля открыт для богослужения. Главной святыней храма до его закрытия была икона Святой Троицы, пожертвованная в 1824 году крестьянами села Александровского, украшенная позже сребропозлащённой ризой. Она пропала вместе с другими образами и ценностями при закрытии храма.

Всё современное убранство церкви было собрано уже после возобновления богослужений в 1946 году из других закрытых храмов города. Синий с золотом иконостас середины XVIII в. был перенесен сюда из Благовещенской церкви на Васильевском острове. Ныне в храме пребывают такие святыни, как икона Божией Матери "Всех Скорбящих Радосте" (с грошиками) из церкви в Стеклянном, чудотворный образ Святителя Николая из Троицкого собора Колпина и многие другие. В храме также находятся иконы Тихвинской Божией Матери, Казанской Божией Матери, Преподобного Серафима Саровского, молящегося на камне, с его святыми мощами и Преподобного Нила Столбенского, также с мощами.

Подобный тип церкви, довольно эффектный снаружи, оказался неудобным для православного богослужения, поскольку почти не осталось места для алтаря. Поэтому в 1858 году к ротонде пришлось пристроить ризницу и каменный притвор, внеся существенную поправку в замысел зодчего.

С марта 1938 храм, находящийся под охраной "как памятник всесоюзного значения", стоял закрытым, используясь под клуб, но весной 1946 был приведен в порядок и с 17 апреля открыт для богослужения. Главной святыней храма до его закрытия была икона Святой Троицы, пожертвованная в 1824 году крестьянами села Александровского, украшенная позже сребропозлащённой ризой. Она пропала вместе с другими образами и ценностями при закрытии храма.

Всё современное убранство церкви было собрано уже после возобновления богослужений в 1946 году из других закрытых храмов города. Синий с золотом иконостас середины XVIII в. был перенесен сюда из Благовещенской церкви на Васильевском острове. Ныне в храме пребывают такие святыни, как икона Божией Матери "Всех Скорбящих Радосте" (с грошиками) из церкви в Стеклянном, чудотворный образ Святителя Николая из Троицкого собора Колпина и многие другие. В храме также находятся иконы Тихвинской Божией Матери, Казанской Божией Матери, Преподобного Серафима Саровского, молящегося на камне, с его святыми мощами и Преподобного Нила Столбенского, также с мощами.

Этот список иконы «Всех скорбящих Радость» приплыл по Неве неизвестно откуда к месту перевоза через реку у Стеклянного завода в пригороде Санкт-Петербурга. Икону нашел купец Куракин, и впоследствии его родственник, купец Матвеев, пожертвовал ее в часовню деревни Клочки.

Этот список иконы «Всех скорбящих Радость» приплыл по Неве неизвестно откуда к месту перевоза через реку у Стеклянного завода в пригороде Санкт-Петербурга. Икону нашел купец Куракин, и впоследствии его родственник, купец Матвеев, пожертвовал ее в часовню деревни Клочки.Прославление Образа в первый раз последовало 23 июля 1888 года, в этот день над Петербургом разразилась страшная гроза. Молния с силой ударила в часовню у Стеклянного завода, обожгла стены внутри нее, но не коснулась Образа Богоматери, в то время как другие иконы были опалены пламенем, а кружка для сбора подаянии совершенно разбита. Икона была подвешена в углу часовни на шнурке, но от громового удара опустилась на землю, причем лик Богоматери, сильно потемневший от времени и копоти, как вы просветлел и обновился. Двенадцать же медных монет из разбитой кружки каким-то образом оказались прикрепленными в разных местах к образу.

Слух о чудесной иконе быстро распространился по России и из разных мест к ней стали стекаться богомольцы.

http://www.idrp.ru

Удивительные пирамиды архитектора Львова

Автор: Сергей КРИВЕНКОВ

Статья опубликована в журнале НЛО № 20 (2005)

Статья опубликована в журнале НЛО № 20 (2005)

С детства Николай Львов числился в полку Преображенском, но реально учился в кадетской школе при лейб-гвардии Измайловском полку. Уже тогда он писал стихи. В 1775 году ушел из лейб-гвардии в чине капитана и вскоре поступил в Коллегию иностранных дел. Будучи дипкурьером, отправился с депешами в Лондон, Мадрид, Париж. Тогда же он познакомился с российским послом в Лондоне графом Семеном Воронцовым.

Позднее, будучи советником главы почтового ведомства князя А.А.Безбородко, Н.А.Львов по-прежнему оставался курьером по особым поручениям - доставлял депеши лично Екатерине II. Круг интересов Н.А. Львова был очень широк: переводы, написание пьес и басен, издательская деятельность, собирание русских народных песен, открытие и разработка месторождения бурого угля, пропаганда воздушных печей и каминов, землебитная техника строительства. Будучи самоучкой, он более всего прославился как архитектор, несмотря на всю сложность этой профессии.

Николай Александрович Львов (1751 -1803) родился в имении Никольское-Черенчицы Новоторжского уезда Тверской губернии и там же похоронен в построенной им заранее усыпальнице в форме ротонды. Такие сооружения-ротонды типичны для масонской символики, особенно известен построенный под руководством Чарльза Камерона Храм Дружбы в Павловске. В тайные ложи в XVIII веке входили видные иностранные архитекторы на русской службе, в том числе В.Бренна и А.Менелас. Однако примыкавшие к ним русские чаще всего пытались совместить модную тогда философию «вольных каменщиков» со своими куда более патриотичными взглядами.

Но и масонские ритуалы Львов в одном из стихотворений пародировал, видимо, понимая, что чужие рецепты России не помогут. Он возводил совершенно особенные пирамиды, одну из них использовал в своем имении как винный погреб.

Всего Николаю Львову принадлежит авторство почти 90 проектов; наиболее известные - Приоратский дворец в Гатчине (1798) и Почтамт в Санкт-Петербурге (1782). Кстати, Н.А.Львов зачастую скрывал свое авторство.

Торжок. На правом берегу Тверцы находится Ротонда, построенная в 1804 году, над источником минеральной воды, почитавшейся святой. Позднее Крестовоздвиженская часовня, в 2001 гола передана Борисо-Глебскому монастырю.

Торжок. На правом берегу Тверцы находится Ротонда, построенная в 1804 году, над источником минеральной воды, почитавшейся святой. Позднее Крестовоздвиженская часовня, в 2001 гола передана Борисо-Глебскому монастырю.

Специалисты утверждают: Н.А. Львов участвовал в строительстве Царскосельского Софийского собора, главным архитектором которого был Ч.Камерон. Ясно, что Львов не мог не видеть расположенной неподалеку «Египетской пирамиды», перестроенной Камероном в 1783 году. Пирамиды с похожими пропорциями Н.А.Львов позднее воздвиг по меньшей мере в трех местах Тверской губернии - в своем имении Никольское-Черенчицы, в усадьбе своего родственника в деревне Митино, в усадьбе Ф.И.Глебова-Стрешнева Знаменское-Раек. И везде это пирамиды-погреба.

В архиве Н.А.Львова найдена загадочная эпиграмма, посвященная неизвестному лицу. В ней речь тоже идет о пирамиде: «Рассудку вопреки и вечности в обиду, а умницам на смех, построил, да его забвен не будет грех, из пыли пирамиду» (курсив Н.А.Львова). Не о Камероне ли речь? И не о «Египетской» ли пирамиде в Царском Селе? Ведь ныне доказано - этот великий архитектор всю жизнь выдавал себя за другого человека, а его истинное происхождение по сей день вызывает дискуссии. И не от посла ли в Лондоне Семена Воронцова узнал Николай Львов нечто о сией «тайне личности»? Тогда вполне объяснимы его смешанные чувства уважения и иронии по отношению к масонским тайнам.

Удивительно, но примерно таким же было и отношение к ним самого Камерона. Вот и «Египетская пирамида» в Царском Селе предназначалась для захоронения любимых собачек императрицы Екатерины II. Сейчас уже трудно выяснить, в какой степени Н.А.Львов был посвящен в тайны Камерона и тем более - что из этого от него могла узнать русская императрица.

Пирамидальную форму Николай Львов явно уважал и пытался соединить ее с русской традицией. Разумеется, пропорции в таких случаях он менял, они уже не такие, как в пирамидах-погребах.

Так, совсем иная по пропорциям пирамида является колокольней, стоящей рядом с совершенно нетипичной для православия церковью в виде ротонды. Ее Н.А.Львов спроектировал и построил в 1785-1788 годах. Это Троицкая церковь в Санкт-Петербурге, расположенная на проспекте Обуховской обороны близ станции метро «Пролетарская» и называемая в народе «Кулич и Пасха». А в конце XVIII века здесь было село Александровское, имение А.А.Вяземского.

Торжок. Памятник архитектору Н.А. Львову у Ротонды, установлен в 2004 году.

Торжок. Памятник архитектору Н.А. Львову у Ротонды, установлен в 2004 году.

Словом, отношение Н.А.Львова ко всяческим тайным мистериям было весьма противоречивым. Однако задумаемся, разве поручил бы мистически настроенный Павел I воздвигать в Гатчине дворец для приора Мальтийского ордена архитектору, мало знакомому с символическими таинствами? Напомним, российский император пожелал стать гроссмейстером (Великим магистром) этого ордена и после продолжительных переговоров принял почетный титул в 1798 году. Важной фигурой в ордене должен был стать приор, принц Конде, так, впрочем, и не приехавший в Россию. Главным проектировщиком гатчинского ансамбля задолго до этого был назначен В.Бренна, его в Россию Павел пригласил лично, еще будучи наследником престола.

Подчеркнуто римский стиль В.Бренна импонировал Павлу (вспомним тут и о концепции «Россия - Третий Рим»). Таков и Большой дворец в Гатчине. Однако часть гатчинского парка, примыкающая к Приоратскому дворцу, носила название Малый Зверинец и была задумана иной. Сначала Павел Петрович собирался устроить Зверинец в Павловске, однако затем передумал и решил разместить охотничьи угодья и вольеры в Гатчине. Угодьями стала северная часть парка - Большой Зверинец. Тут водилось множество оленей. А Малый Зверинец должен был настраивать на единение с природой, размышления (сейчас бы сказали - на медитацию). В этой части парка и работал Николай Львов. Всему гатчинскому ансамблю, немного «тяжеловесному», Приорат придает так недостающую ему таинственность и легкость.

На втором этаже фасада здания Приората между окнами был прикреплен черный металлический Российский герб того времени, где на груди двуглавого орла размещался белый Мальтийский крест. Приорат (кроме каменной башни) построен из необычного материала - утрамбованной в опалубке земли (землебита). Энтузиастом такой техники строительства был именно Н.А.Львов.

Кстати, в организованном Львовым в Гатчине землебитном училище преподавал наиболее последовательный из учеников Камерона, Адам Менелас, известный и как автор масонской часовни Шапель в Царском Селе.

Факты свидетельствуют: между архитекторами-иностранцами и русскими мастерами этого искусства не было особого барьера. Однако наши мастера сохраняли самобытность и с легкой иронией смотрели на ложи, опиравшиеся на древние западноевропейские и средиземноморские традиции. Но все же почему в эпиграмме Львова некто воздвиг пирамиду «вечности в обиду»? Возможно, он знал о том, что план части Царскосельских парков в районе «Китайской деревни», по воле Камерона, «указывает» на карту звездного неба.

Причем «Египетская пирамида» с могилами любимых царских собачек «намекает» на Сириус (альфа созвездия Большой Пес), а Шапель - на звезду Процион (альфа Малого Пса). Чувствуется скрытая ирония - тайные ложи для императрицы были чем-то вроде домашней забавы, причем ценили их меньше болонок... Похоже, Николай Львов знал больше, чем говорил.

И, кстати, на какую тайну намекает «галактическая» спираль холма Парнас?

Позднее, будучи советником главы почтового ведомства князя А.А.Безбородко, Н.А.Львов по-прежнему оставался курьером по особым поручениям - доставлял депеши лично Екатерине II. Круг интересов Н.А. Львова был очень широк: переводы, написание пьес и басен, издательская деятельность, собирание русских народных песен, открытие и разработка месторождения бурого угля, пропаганда воздушных печей и каминов, землебитная техника строительства. Будучи самоучкой, он более всего прославился как архитектор, несмотря на всю сложность этой профессии.

Николай Александрович Львов (1751 -1803) родился в имении Никольское-Черенчицы Новоторжского уезда Тверской губернии и там же похоронен в построенной им заранее усыпальнице в форме ротонды. Такие сооружения-ротонды типичны для масонской символики, особенно известен построенный под руководством Чарльза Камерона Храм Дружбы в Павловске. В тайные ложи в XVIII веке входили видные иностранные архитекторы на русской службе, в том числе В.Бренна и А.Менелас. Однако примыкавшие к ним русские чаще всего пытались совместить модную тогда философию «вольных каменщиков» со своими куда более патриотичными взглядами.

Но и масонские ритуалы Львов в одном из стихотворений пародировал, видимо, понимая, что чужие рецепты России не помогут. Он возводил совершенно особенные пирамиды, одну из них использовал в своем имении как винный погреб.

Всего Николаю Львову принадлежит авторство почти 90 проектов; наиболее известные - Приоратский дворец в Гатчине (1798) и Почтамт в Санкт-Петербурге (1782). Кстати, Н.А.Львов зачастую скрывал свое авторство.

Специалисты утверждают: Н.А. Львов участвовал в строительстве Царскосельского Софийского собора, главным архитектором которого был Ч.Камерон. Ясно, что Львов не мог не видеть расположенной неподалеку «Египетской пирамиды», перестроенной Камероном в 1783 году. Пирамиды с похожими пропорциями Н.А.Львов позднее воздвиг по меньшей мере в трех местах Тверской губернии - в своем имении Никольское-Черенчицы, в усадьбе своего родственника в деревне Митино, в усадьбе Ф.И.Глебова-Стрешнева Знаменское-Раек. И везде это пирамиды-погреба.

В архиве Н.А.Львова найдена загадочная эпиграмма, посвященная неизвестному лицу. В ней речь тоже идет о пирамиде: «Рассудку вопреки и вечности в обиду, а умницам на смех, построил, да его забвен не будет грех, из пыли пирамиду» (курсив Н.А.Львова). Не о Камероне ли речь? И не о «Египетской» ли пирамиде в Царском Селе? Ведь ныне доказано - этот великий архитектор всю жизнь выдавал себя за другого человека, а его истинное происхождение по сей день вызывает дискуссии. И не от посла ли в Лондоне Семена Воронцова узнал Николай Львов нечто о сией «тайне личности»? Тогда вполне объяснимы его смешанные чувства уважения и иронии по отношению к масонским тайнам.

Удивительно, но примерно таким же было и отношение к ним самого Камерона. Вот и «Египетская пирамида» в Царском Селе предназначалась для захоронения любимых собачек императрицы Екатерины II. Сейчас уже трудно выяснить, в какой степени Н.А.Львов был посвящен в тайны Камерона и тем более - что из этого от него могла узнать русская императрица.

Пирамидальную форму Николай Львов явно уважал и пытался соединить ее с русской традицией. Разумеется, пропорции в таких случаях он менял, они уже не такие, как в пирамидах-погребах.

Так, совсем иная по пропорциям пирамида является колокольней, стоящей рядом с совершенно нетипичной для православия церковью в виде ротонды. Ее Н.А.Львов спроектировал и построил в 1785-1788 годах. Это Троицкая церковь в Санкт-Петербурге, расположенная на проспекте Обуховской обороны близ станции метро «Пролетарская» и называемая в народе «Кулич и Пасха». А в конце XVIII века здесь было село Александровское, имение А.А.Вяземского.

Словом, отношение Н.А.Львова ко всяческим тайным мистериям было весьма противоречивым. Однако задумаемся, разве поручил бы мистически настроенный Павел I воздвигать в Гатчине дворец для приора Мальтийского ордена архитектору, мало знакомому с символическими таинствами? Напомним, российский император пожелал стать гроссмейстером (Великим магистром) этого ордена и после продолжительных переговоров принял почетный титул в 1798 году. Важной фигурой в ордене должен был стать приор, принц Конде, так, впрочем, и не приехавший в Россию. Главным проектировщиком гатчинского ансамбля задолго до этого был назначен В.Бренна, его в Россию Павел пригласил лично, еще будучи наследником престола.

Подчеркнуто римский стиль В.Бренна импонировал Павлу (вспомним тут и о концепции «Россия - Третий Рим»). Таков и Большой дворец в Гатчине. Однако часть гатчинского парка, примыкающая к Приоратскому дворцу, носила название Малый Зверинец и была задумана иной. Сначала Павел Петрович собирался устроить Зверинец в Павловске, однако затем передумал и решил разместить охотничьи угодья и вольеры в Гатчине. Угодьями стала северная часть парка - Большой Зверинец. Тут водилось множество оленей. А Малый Зверинец должен был настраивать на единение с природой, размышления (сейчас бы сказали - на медитацию). В этой части парка и работал Николай Львов. Всему гатчинскому ансамблю, немного «тяжеловесному», Приорат придает так недостающую ему таинственность и легкость.

На втором этаже фасада здания Приората между окнами был прикреплен черный металлический Российский герб того времени, где на груди двуглавого орла размещался белый Мальтийский крест. Приорат (кроме каменной башни) построен из необычного материала - утрамбованной в опалубке земли (землебита). Энтузиастом такой техники строительства был именно Н.А.Львов.

Кстати, в организованном Львовым в Гатчине землебитном училище преподавал наиболее последовательный из учеников Камерона, Адам Менелас, известный и как автор масонской часовни Шапель в Царском Селе.

Факты свидетельствуют: между архитекторами-иностранцами и русскими мастерами этого искусства не было особого барьера. Однако наши мастера сохраняли самобытность и с легкой иронией смотрели на ложи, опиравшиеся на древние западноевропейские и средиземноморские традиции. Но все же почему в эпиграмме Львова некто воздвиг пирамиду «вечности в обиду»? Возможно, он знал о том, что план части Царскосельских парков в районе «Китайской деревни», по воле Камерона, «указывает» на карту звездного неба.

Причем «Египетская пирамида» с могилами любимых царских собачек «намекает» на Сириус (альфа созвездия Большой Пес), а Шапель - на звезду Процион (альфа Малого Пса). Чувствуется скрытая ирония - тайные ложи для императрицы были чем-то вроде домашней забавы, причем ценили их меньше болонок... Похоже, Николай Львов знал больше, чем говорил.

И, кстати, на какую тайну намекает «галактическая» спираль холма Парнас?

Источник информации: http://www.cbr.ru, http://www.penpal.su

Монета: Юрьевец, Ивановская область

2010-04-18 00:28:00 (читать в оригинале)В прошлом на территории г. Юрьевец находилось 5 монастырей и 14 храмов. Теперь он включён в список 115 древнейших городов России, в которых ограничено промышленное строительство. Старинные каменные и деревянные дома, церкви делают Юрьевец настоящим городом-музеем под открытым небом.

Серия: Древние города России.

Памятная монета: Юрьевец (XIII в.), Ивановская область.

Номинал - 10 рублей. Выпуск - 2010 г. Тираж - 5000000 шт.

Диаметр - 27,0 мм.

Металл: латунь/мельхиор.

Качество: АЦ. Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделённая звёздочками.

Художник и скульптор: Ф.С. Андронов.

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Диаметр - 27,0 мм.

Металл: латунь/мельхиор.

Качество: АЦ. Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделённая звёздочками.

Художник и скульптор: Ф.С. Андронов.

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Реверс монеты: архитектурный ансамбль города. В центре - колокольня Входо-Иерусалимского собора, на переднем плане справа - Богоявленский храм, слева - Входо-Иерусалимский собор. На втором плане - река Волга, вверху справа - герб города Юрьевца, по окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ЮРЬЕВЕЦ".

Город Юрьевец

Юрьевец основан согласно преданию в 1225 году великим князем Владимирским – Юрием (Георгием) II Всеволодовичем. Город нарекли Юрьевом–Повольским, т.е. Поволжским. Позднее город стали называть Юрьевцом.

Юрьевец-Повольский был городом–воином, боевой крепостью на восточной границе владимиро–суздальского княжества с XII века. Древний герб Юрьевца – на щите проездная башня–крепость, сурово и возвышенно выражающая военную профессию города на протяжении столетий.

Юрьевец-Повольский был городом–воином, боевой крепостью на восточной границе владимиро–суздальского княжества с XII века. Древний герб Юрьевца – на щите проездная башня–крепость, сурово и возвышенно выражающая военную профессию города на протяжении столетий.

В начале XVII века, когда в страну начали вторгаться иноземные захватчики, для защиты Юрьевца от вооруженных карателей начали строиться защитные укрепления. Первая юрьевецкая крепость стояла на Георгиевской горе и была деревянной. На земляных валах, окруженных рвами, ставились высокие стены. До наших дней, к сожалению, не сохранилась Георгиевская гора – место основания первой крепости (она была срыта для строительства защитной дамбы на берегу Волги).

Сейчас в Юрьевце можно увидеть сохранившиеся валы и рвы его последней крепости – Белый город. Белый город расположен на горе возвышающейся над акваторией речного порта. Это один из живописнейших уголков Юрьевца с могучими соснами и тихими прудами. Согласно обследованиям Белый город причислен к редким памятникам русского военно-инженерного искусства.

Юрьевец-Повольский был городом–воином, боевой крепостью на восточной границе владимиро–суздальского княжества с XII века. Древний герб Юрьевца – на щите проездная башня–крепость, сурово и возвышенно выражающая военную профессию города на протяжении столетий.

Юрьевец-Повольский был городом–воином, боевой крепостью на восточной границе владимиро–суздальского княжества с XII века. Древний герб Юрьевца – на щите проездная башня–крепость, сурово и возвышенно выражающая военную профессию города на протяжении столетий.В начале XVII века, когда в страну начали вторгаться иноземные захватчики, для защиты Юрьевца от вооруженных карателей начали строиться защитные укрепления. Первая юрьевецкая крепость стояла на Георгиевской горе и была деревянной. На земляных валах, окруженных рвами, ставились высокие стены. До наших дней, к сожалению, не сохранилась Георгиевская гора – место основания первой крепости (она была срыта для строительства защитной дамбы на берегу Волги).

Сейчас в Юрьевце можно увидеть сохранившиеся валы и рвы его последней крепости – Белый город. Белый город расположен на горе возвышающейся над акваторией речного порта. Это один из живописнейших уголков Юрьевца с могучими соснами и тихими прудами. Согласно обследованиям Белый город причислен к редким памятникам русского военно-инженерного искусства.

Юрьевец был известным торговым центром. Вольный характер юрьевчан и жителей уезда влечет сезонная работа: они идут в бурлаки, на сплав и пилку леса. Юрьевец становится одним из бурлацких центров на Волге с его "Жареным бугром" - местом свершения традиционных обрядов посвящения в бурлаки. Очень развит был здесь и судовой промысел.

На переднем плане справа от колокольни - Богоявленский храм. Слева - Входо-Иерусалимский собор. Успенский следующий, на монете его не видно. И далее идет храм Рождества Христова, которого тоже не видно.

На переднем плане справа от колокольни - Богоявленский храм. Слева - Входо-Иерусалимский собор. Успенский следующий, на монете его не видно. И далее идет храм Рождества Христова, которого тоже не видно.Фото с сайта http://www.yurevets.ru/foto

В 1952 году Правительством было принято решение об образовании Горьковского водохранилища (часть Юрьевца была затоплена) и утвержден проект строительства защитной дамбы, чтобы сохранить древний город, являющийся достоянием национальной истории и культуры. В 1953 г. началась расчистка территории для насыпи дамбы. Постройка ее была закончена в 1957 году, трехкилометровая дамба ограждает прибрежную часть Юрьевца от затопления волжскими водами.

На месте Кривозерского монастыря, попавшего при образовании водохранилища в зону затопления, в 2000 году воздвигнут посреди Волги 12-метровый крест в память о скрытой волжскими водами Кривозерской пустыни и ее белокаменных храмах.

Сейчас Юрьевец – районный центр Ивановской области, один из наиболее экологически чистых районов центральной России. В городе проживает 13,4 тысячи человек. Юрьевец, как древний город включен в список исторических городов Российской Федерации.

Сейчас Юрьевец – районный центр Ивановской области, один из наиболее экологически чистых районов центральной России. В городе проживает 13,4 тысячи человек. Юрьевец, как древний город включен в список исторических городов Российской Федерации.

Исаак Левитан. Тихая обитель, 1890. Третьяковская галерея, Москва.

Исаак Левитан. Тихая обитель, 1890. Третьяковская галерея, Москва.Одним из величайших шедевров Левитана стала картина "Тихая обитель". Сохранились свидетельства о том, что после ее появления на передвижной выставке 1891 года имя Левитана было "на устах всей интеллигентной Москвы". Люди приходили на выставку только для того, чтобы еще раз увидеть картину, говорившую что-то очень важное их сердцам, и благодарили художника за "блаженное настроение, сладкое душевное спокойствие, которое вызывал этот тихий уголок земли русской, изолированный от всего мира и всех лицемерных наших дел".

Фото с сайта http://www.tanais.info

Богоявленская церковь.

Церковь стоит на месте Богоявленского мужского монастыря. Когда и кем был основан монастырь неизвестно; местность эта называвшаяся Ильинской горой, была , по-видимому, населена еще в языческую эпоху, до 1225 года, когда князь Юрий Всеволодович построил крепость на Георгиевской горе. Во всяком случае, Богоявленский монастырь уже существовал в 1584 году, когда в нем был погребен Блаженный Симон Юрьевецкий. На месте сожженных паном Лисовским с отрядами поляков и казаков монастырских построек, юрьевчане, в память избавления города от поляков, построили при царе Михаиле Федоровиче деревянную церковь во имя Макария Унженского, однако в Писцовой книге 1676 г. здесь показана монастырская Богоявленская деревянная церковь с приделом Макария, а при ней 11 келий, в которых жили семь старцев.

Существующая каменная церковь построена, согласно грамоте Нижегородского епископа Питирима, в 1719-1720 г. уже как приходская, т.к. Богоявленский монастырь был упразднен в 1719 г. "за малолюдством". В настоящее время памятник является единственной древней постройкой на прибрежных высотах, сохранившей свою роль в панораме города.

Своды в храме стрельчатые, в трапезе и приделах полукруглые, покоящиеся на двух столбах. Окна широкие, продолговатые в два света. Алтарь из трех полукругов, без разделений, с тремя окнами. В трапезе храма два придела: правый во имя святого апостола Симона Зилота, левый во имя преподобного Макария Унженского. Трапеза в виде палаты, отделяется от приделов двумя столбами. Притвор отделяется от храма каменною стеною с одним пролетом. Паперти устроены с двух сторон: западной и южной.

С 1938 по 1986 год в церкви располагался Краеведческий музей, ныне это действующий храм.

Ансамбль Входо-Иерусалимского собора

Главный архитектурный комплекс города Юрьевца - Входо-Иерусалимский собор, Успенский собор, колокольня. Находится на пересечении главной улицы и торговой площади.

- Входо-Иерусалимский собор (летний), построен в 1733 году, его архитектура восходит к простым и величественным формам старинного посадского храма; юрьевецкие мастера возвели точную копию в камне бывшего деревянного собора.

- Успенский собор (зимний), известен под названием нового Входо-Иерусалимского собора - построен предположительно по проекту архитектора П.И.Фурасова, в 1825-1833 годах в стиле позднего русского классицизма. Отличается его изумительной акустикой.

- Колокольня Входо-Иерусалимского собора (с церковью Георгия Великомученника в нижнем ярусе), построена в 1840 году тоже по проекту архитектора П.И.Фурасова. Является одной из самых высоких на Волге (70 метров с крестом) и служит визитной карточкой города.

Выражаю благодарность за помощь в подготовке сообщения Nick

Церковь стоит на месте Богоявленского мужского монастыря. Когда и кем был основан монастырь неизвестно; местность эта называвшаяся Ильинской горой, была , по-видимому, населена еще в языческую эпоху, до 1225 года, когда князь Юрий Всеволодович построил крепость на Георгиевской горе. Во всяком случае, Богоявленский монастырь уже существовал в 1584 году, когда в нем был погребен Блаженный Симон Юрьевецкий. На месте сожженных паном Лисовским с отрядами поляков и казаков монастырских построек, юрьевчане, в память избавления города от поляков, построили при царе Михаиле Федоровиче деревянную церковь во имя Макария Унженского, однако в Писцовой книге 1676 г. здесь показана монастырская Богоявленская деревянная церковь с приделом Макария, а при ней 11 келий, в которых жили семь старцев.

Существующая каменная церковь построена, согласно грамоте Нижегородского епископа Питирима, в 1719-1720 г. уже как приходская, т.к. Богоявленский монастырь был упразднен в 1719 г. "за малолюдством". В настоящее время памятник является единственной древней постройкой на прибрежных высотах, сохранившей свою роль в панораме города.

Своды в храме стрельчатые, в трапезе и приделах полукруглые, покоящиеся на двух столбах. Окна широкие, продолговатые в два света. Алтарь из трех полукругов, без разделений, с тремя окнами. В трапезе храма два придела: правый во имя святого апостола Симона Зилота, левый во имя преподобного Макария Унженского. Трапеза в виде палаты, отделяется от приделов двумя столбами. Притвор отделяется от храма каменною стеною с одним пролетом. Паперти устроены с двух сторон: западной и южной.

С 1938 по 1986 год в церкви располагался Краеведческий музей, ныне это действующий храм.

Ансамбль Входо-Иерусалимского собора

Главный архитектурный комплекс города Юрьевца - Входо-Иерусалимский собор, Успенский собор, колокольня. Находится на пересечении главной улицы и торговой площади.

- Входо-Иерусалимский собор (летний), построен в 1733 году, его архитектура восходит к простым и величественным формам старинного посадского храма; юрьевецкие мастера возвели точную копию в камне бывшего деревянного собора.

- Успенский собор (зимний), известен под названием нового Входо-Иерусалимского собора - построен предположительно по проекту архитектора П.И.Фурасова, в 1825-1833 годах в стиле позднего русского классицизма. Отличается его изумительной акустикой.

- Колокольня Входо-Иерусалимского собора (с церковью Георгия Великомученника в нижнем ярусе), построена в 1840 году тоже по проекту архитектора П.И.Фурасова. Является одной из самых высоких на Волге (70 метров с крестом) и служит визитной карточкой города.

Выражаю благодарность за помощь в подготовке сообщения Nick

Источник информации: http://www.cbr.ru, http://yurevets.3dn.ru,

http://tourizm.ivanovo.ru, http://festival.wholeworld.ru, http://his.1september.ru, http://yuryevets.ivanovo.ru/,http://wiki.ivanovoweb.ru/

Древнерусский стиль в архитектуре

2010-03-28 21:10:00 (читать в оригинале)Хоромы и терема - образцы традиционной русской архитектуры. Что же такое традиционный древнерусский, или теремной, стиль?

Древнерусское искусство - это искусство исторической эпохи, условно ограниченной датой крещения Руси (988) и рубежом XVII в. - периодом правления Петра I. Появление христианства на Руси и укрепление связей с Византией оказало большое влияние на древнерусское зодчество. Первые русские христианские храмы строили по точным копиям церквей Византийской империи. Потому с точки зрения исконной русской самобытности интересны скорее гражданские постройки.Все дома на Руси традиционно строили из дерева. Позднее, уже в ХVI - ХVII вв., стали использовать камень, причем форма и конструкция каменных домов были такими же, как у деревянных строений.

Древнерусское искусство - это искусство исторической эпохи, условно ограниченной датой крещения Руси (988) и рубежом XVII в. - периодом правления Петра I. Появление христианства на Руси и укрепление связей с Византией оказало большое влияние на древнерусское зодчество. Первые русские христианские храмы строили по точным копиям церквей Византийской империи. Потому с точки зрения исконной русской самобытности интересны скорее гражданские постройки.Все дома на Руси традиционно строили из дерева. Позднее, уже в ХVI - ХVII вв., стали использовать камень, причем форма и конструкция каменных домов были такими же, как у деревянных строений.

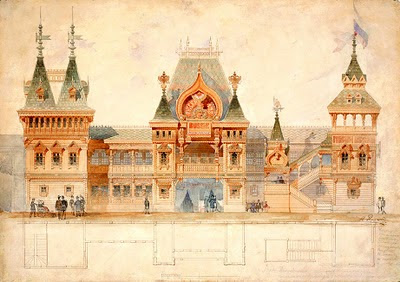

Эскиз павильона Русского отдела на Всемирной выставке в Париже, 1878 год.

Эскиз павильона Русского отдела на Всемирной выставке в Париже, 1878 год.Архитектор Иван Павлович Ропет (настоящие фамилия, имя и отчество — Петров Иван Николаевич, 1845, Петергоф—25 (12) декабря 1908, Петербург).

Народное жилище, дома богатых людей и даже княжеские хоромы по-прежнему строились из дерева. Это было доступно, недорого и комфортно для проживания, ибо дерево является пористым материалом, что обеспечивает сухой микроклимат в помещении в любое время года Несмотря на то что дерево легко возгоралось, из него можно было быстро возводить новые строения.

Архитектор не известен.

Архитектор не известен.Так на Руси в период XV века сложились устойчивые приемы плотницкого мастерства, которые давали возможность возводить сложные по конструктивному решению постройки, обеспечивая при этом их высокий художественный уровень. Строителями был выработан целый комплекс разумных композиционных и конструктивных приемов. Это и вязка стен и покрытий из горизонтальных венцов, и установившаяся конструкция проемов, позволявшая сохранить общую прочность сруба, и, наконец, целая череда различных конструкций покрытий - высоких двускатных, "бочечных", шатровых, а также конструкций карнизов-повалов. Мастерство плотников было настолько совершенным, что они легко прирубали друг к другу срубы различных размеров. Срубы могли быть как восьмиугольные, так и крестообразные в плане - "крещатые".

Архитектор не известен.

Архитектор не известен.Основу русского зодчества составляет обыкновенная рубленная из бревен клеть (сруб). Отапливаемая клеть называлась изба. У богатых домовладельцев большая клеть называлась гридница. В гриднице давались пиры боярам, гридям, сотникам и т.д. В позднее время вместо слова гридница начали использовать название повалуша, столовая изба. Внутренние стены повалуши в богатых домах расписывались. Повалуша ставилась на удалении от жилых помещений, обычно в передней части хором.

К дому обычно примыкало крыльцо, покоившееся на прочных деревянных столбах. Дома, особенно их верхнюю часть, как правило, богато украшали. Постройки ХIII - ХV вв. отличают сложные фигурные формы кровли, позолота и инкрустация теремов, использование национальных орнаментов в карнизах, колоннах, сенях и крыльцах, замысловатые фризы. Крыши домов украшали и вовсе шикарно резными полотенцами, ширинками, петушками, коньками, шатриками. Не только живописная роспись делала теремок привлекательным: его крышу иногда покрывали настоящей позолотой. Отсюда и название - златоверхий терем.

Терем – третий (или более высокий) этаж хором, расположенный над горницей и подклетом. К терему всегда применялся эпитет «высокий». Вокруг теремов устраивали гульбища — парапеты и балконы, огороженные перилами или решётками. В былинах и сказках в высоких теремах жили русские красавицы. В теремах красные окна устраивались во всех стенах.

К дому обычно примыкало крыльцо, покоившееся на прочных деревянных столбах. Дома, особенно их верхнюю часть, как правило, богато украшали. Постройки ХIII - ХV вв. отличают сложные фигурные формы кровли, позолота и инкрустация теремов, использование национальных орнаментов в карнизах, колоннах, сенях и крыльцах, замысловатые фризы. Крыши домов украшали и вовсе шикарно резными полотенцами, ширинками, петушками, коньками, шатриками. Не только живописная роспись делала теремок привлекательным: его крышу иногда покрывали настоящей позолотой. Отсюда и название - златоверхий терем.

Терем – третий (или более высокий) этаж хором, расположенный над горницей и подклетом. К терему всегда применялся эпитет «высокий». Вокруг теремов устраивали гульбища — парапеты и балконы, огороженные перилами или решётками. В былинах и сказках в высоких теремах жили русские красавицы. В теремах красные окна устраивались во всех стенах.

Архитектор не известен.

Архитектор не известен.Горница устраивалась на втором этаже – над подклетом. Горенка в письменных источниках упоминается с 1162 года. Горенка происходит от слова горний, т.е. высокий. Горница от избы отличалась красными окнами. Красное окно — большое окно с рамой, или колодой. Красные окна могли сочетаться с волоковыми окнами. Горница от избы также отличалась печью. Печь в горнице круглая, четырёхугольная, с изразцами, наподобие голландской, в избе печь русская. Горницы делились стенами на комнаты — чуланы и каморки.

Светлица – горница с красными окнами. Окон в светлице было больше, чем в горнице. Светлица – самая светлая, освещённая комната жилища. Окна в светлице прорубались во всех четырёх стенах, или в трёх. В горнице окна устраивались в одной, или двух стенах. Светлицы чаще всего устраивались на женской половине дома. Они использовались для рукоделий, или других работ.

Светлица – горница с красными окнами. Окон в светлице было больше, чем в горнице. Светлица – самая светлая, освещённая комната жилища. Окна в светлице прорубались во всех четырёх стенах, или в трёх. В горнице окна устраивались в одной, или двух стенах. Светлицы чаще всего устраивались на женской половине дома. Они использовались для рукоделий, или других работ.

Архитектор не известен.

Архитектор не известен.Подклет - нижний этаж дома, использовавшийся для хозяйственных нужд, также там жили слуги, дворовые служители. В подклетах размещались погреба. Жилые подклеты с волоковыми окнами и печами, не жилые – с глухими стенами, зачастую без дверей. В таком случае вход в подклет устраивался со второго этажа.

Сени — крытое пространство между клетями, избами, горницами. Сени были неотъемлемой частью княжеских хором, поэтому зачастую княжеский дворец в древности назывался сенями, сенницей. Сени, расположенные вне общей крыши, не покрытые, или крытые навесом назывались переходом или крыльцом.

Сенник – неотапливаемые сени, с небольшим количеством волоковых окон. В летнее время использовался как спальня. На крышу сенника не насыпалась земля, как это делалось в отапливаемых помещениях. Сенники использовали для устройства брачной постели. Земля над головой не должна была напоминать о предстоящей смерти.

На женской половине дома сени устраивали большего размера. Они использовались для девичьих игр и развлечений.

Сени — крытое пространство между клетями, избами, горницами. Сени были неотъемлемой частью княжеских хором, поэтому зачастую княжеский дворец в древности назывался сенями, сенницей. Сени, расположенные вне общей крыши, не покрытые, или крытые навесом назывались переходом или крыльцом.

Сенник – неотапливаемые сени, с небольшим количеством волоковых окон. В летнее время использовался как спальня. На крышу сенника не насыпалась земля, как это делалось в отапливаемых помещениях. Сенники использовали для устройства брачной постели. Земля над головой не должна была напоминать о предстоящей смерти.

На женской половине дома сени устраивали большего размера. Они использовались для девичьих игр и развлечений.

Архитектор не известен.

Архитектор не известен.В. Ф. Ржига отмечает особое значение сеней во втором ярусе дворцовых зданий. Сени «представляли собою помещение между клетями, игравшее роль позднейшей залы: здесь собирались князья с дружиною, здесь был княжеский престол, здесь же устраивались пиры» (В. Ф. Ржига, Очерки из истории быта домонгольской Руси, стр. 11). Импозантная картина княжеского двора рисуется нам в рассказе о смерти Владимирка Галицкого. Когда Пётр, посол Изяслава Мстиславича, подъехал к княжескому дворцу, навстречу к нему с сеней сошли княжеские слуги в чёрных мантиях («мятлех»). Пётр взошел на сени и нашёл в них Ярослава сидящим на отцовском месте (Ипат. лет., стр. 319). Во дворце галицкого князя наблюдаем целую систему построек и различных помещений; из них названы сени и горенка; переходы и лестницы (степени) ведут на хоры (полати) дворцовой церкви Спаса. Особым дворцовым помещением В. Ф. Ржига считает «гридницу». Но, вероятнее, это просто другое название тех же сеней.

Хоромы – совокупность строений в одном дворе. Все строения ставили отдельными группами, которые соединялись сенями или переходами. Таким образом, хоромы состояли из нескольких особняков. Хоромы строились без определённого плана. Избы, горницы, сени, крыльца пристраивались к существующим зданиям по мере необходимости и там, где это было удобно хозяину. На симметрию здания внимания не обращали.

Хоромы – совокупность строений в одном дворе. Все строения ставили отдельными группами, которые соединялись сенями или переходами. Таким образом, хоромы состояли из нескольких особняков. Хоромы строились без определённого плана. Избы, горницы, сени, крыльца пристраивались к существующим зданиям по мере необходимости и там, где это было удобно хозяину. На симметрию здания внимания не обращали.

Архитектор М.А. Кузьмин.

Архитектор М.А. Кузьмин.При возведении хором, доморощенные архитекторы, которых звали плотничьими старостами, применяли разного рода строительные секреты, позволявшие зданиям сохраняться в неприкосновенности десятилетиями. Ту же кровлю крыли в два теса со скалою, а проще - берестою. Ею перекладывали тес, что бы течи не было это и называлось поскалить. А сами кровли, устроенные в богатых домах по обыкновению очень круто, делались в нижней своей части с полицами, иначе говоря, с небольшими переломами, отводами типа полок, ослабляющими сильный сток воды. Разумеется, при упоминании крутизны крыш в дворцовых и боярских постройках, современному человеку приходит вполне естественная мысль о возможности устройства там мансард ... Что же, если и не мансарды в теперешнем понимании, то освещенное пространство для разных надобностей русские мастера XV-XVI веков создавали весьма уверенно, устраивая разного вида выпускные или выводные окна, впоследствии переродившиеся во всем известные чердачные слуховые окна.

Архитектор Лыгин Константин Константинович. Родился 21 мая 1854 г., Кременчуг, Полтавской губернии - умер 7 мая 1932 г., Томск.

В журнале «Мотивы русской архитектуры» за 1878 и 1880 гг. были напечатаны проекты Лыгина деревянных загородных домов в «русском стиле».

Подробности такого рода - дословные - можно почерпнуть из "строильных записок" XVII века. Вывод по прочтении этих документов напрашивается однозначный - наименования строительных терминов могли со временем измениться, но в общем, приемы и способы плотничьего дела сохранены по большей части до сих пор.

Коломенское. С 1667 до 1767 год, здесь находился дворец, построенный первыми царями династии Романовых, прозванный современниками «Восьмым чудом света». Деревянный дворец с многочисленными теремами сверкал золотом и красками, поражал затейливой деревянной резьбой.

Коломенское. С 1667 до 1767 год, здесь находился дворец, построенный первыми царями династии Романовых, прозванный современниками «Восьмым чудом света». Деревянный дворец с многочисленными теремами сверкал золотом и красками, поражал затейливой деревянной резьбой. Несмотря на достаточно определенную, даже строгую внутреннюю организацию, русский теремной дворец, по сути не имел фасада. Даже в конце XVII века перед глазами представала масса зданий самой разнообразной величины, разбросанных, удобства ради, без всякой симметрии. Зато архитектурные украшения комплекса поражали вычурной пестротой, затейливыми орнаментами. Кровли и купола наводились золотом, серебром и красками.

Источник информации: Журнал "Частная архитектура", N 4/8, 1995 г.,

http://15-vek.ru, http://www.orfey.net, http://ru.wikipedia.org,

http://historic.ru/ "Historic.Ru: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ",

http://memorials.lib.tomsk.ru, http://ru.wikipedia.org, http://www.skypalace.org

Монета: Санаксарский монастырь, Мордовия

2010-03-18 00:06:00 (читать в оригинале)Санаксарский монастырь построен в XVIII в. Основное сооружение архитектурного ансамбля монастыря - пятиглавый соборный храм, в верхнем ярусе которого расположен собор Рождества Богородицы, а в нижнем - храм Усекновения главы святого Предтечи. На территории монастыря похоронен российский флотоводец, адмирал Ф.Ф. Ушаков.

Памятная монета: Санаксарский монастырь, п. Санаксарь, Республика Мордовия.

Серия: Памятники архитектуры России.

Номинал - 25 рублей. Выпуск - 2010 г. Тираж - до 2000 шт. Фактический тираж будет уточнен.

Диаметр - 60,0 мм. Толщина 6,6 мм. Масса - 169,0 г.Металл: серебро 925/1000 - 155,5 г. хим. чист. металла.

Качество - пруф. Оформление гурта: 252 рифления.

Реверс монеты: в центре - архитектурный ансамбль Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря и ведущая к нему широкая тропа, слева - дерево, вверху справа под раскидистыми ветвями дерева - надпись в четыре строки: "РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ САНАКСАРСКИЙ МОНАСТЫРЬ" и портрет Ф.Ф. Ушакова, за ним - полотнище Андреевского флага.

Художник и скульптор: Ю.С. Гоголь.

Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь

В живописнейшем уголке Мордовии хранится подлинная жемчужина – православная обитель с удивительным именем Санаксар. Возможно, это название происходит от слова «синаксарь» – так называли на Руси краткие жития святых, или от мордовского «санав сара», что означает болотистую местность.

Монастырь был основан в 1659 году и к началу XIX века превратился в крупную, хорошо обустроенную обитель. Сегодня от города Темникова открывается изумительная панорама с рекой Мокшей, на берегу которой среди векового соснового бора и изумрудных лугов располагается великолепный монастырский ансамбль. Существующие ныне здания и сооружения построены в несколько этапов с 1765 по 1820-е годы. Строительство шло сначала под руководством старца Феодора (Ушакова), затем старца Филарета (Былинина). Замкнутое пространство в форме трапеции образовано поставленными по периметру корпусами келий, связанными стеной с тремя угловыми башенками. Главный вход – 52-х метровая надвратная церковь (1776). В центре пространственной композиции – соборная церковь, в юго-восточной части – одноглавая Владимирская церковь (1781) и больничные кельи. Западнее монастыря расположены гостиничные корпуса, далее, на расстоянии 260 м у соснового бора – кладбищенская Владимирская церковь (1806). Пространственная композиция представляет сложно скомпонованные здания с прихотливым силуэтом и центром – монументальным пятиглавым собором.

Монастырь был основан в 1659 году и к началу XIX века превратился в крупную, хорошо обустроенную обитель. Сегодня от города Темникова открывается изумительная панорама с рекой Мокшей, на берегу которой среди векового соснового бора и изумрудных лугов располагается великолепный монастырский ансамбль. Существующие ныне здания и сооружения построены в несколько этапов с 1765 по 1820-е годы. Строительство шло сначала под руководством старца Феодора (Ушакова), затем старца Филарета (Былинина). Замкнутое пространство в форме трапеции образовано поставленными по периметру корпусами келий, связанными стеной с тремя угловыми башенками. Главный вход – 52-х метровая надвратная церковь (1776). В центре пространственной композиции – соборная церковь, в юго-восточной части – одноглавая Владимирская церковь (1781) и больничные кельи. Западнее монастыря расположены гостиничные корпуса, далее, на расстоянии 260 м у соснового бора – кладбищенская Владимирская церковь (1806). Пространственная композиция представляет сложно скомпонованные здания с прихотливым силуэтом и центром – монументальным пятиглавым собором.

Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь, Темников.

Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь, Темников. Автор - Unwrecker. Фото с сайта http://ru.wikipedia.org

Соборная церковь в честь Рождества Христова имеет Иоанновский престол в нижнем теплом этаже (1774). Она выстроена на пожертвования Екатерины II и столичных сановников. Ее композиция пирамидальна: высокий трехъярусный храм увенчан вычурным пятиглавием. Фасады церкви украшены многоцветной росписью, что является редкостью для русской архитектуры Нового времени. Экстерьер и интерьер расписаны старцем Филаретом в стиле рококо: их отличает легкость, декоративная прихотливость и грациозная игра форм. Сочетание архитектуры барокко и интерьеров в стиле рококо типично для русского дворцового и церковного зодчества середины XVIII века.

Ансамбль Санаксарского монастыря – один из немногих крупных хорошо сохранившихся градостроительных памятников второй половины XVIII – начала XIX века, барочная архитектура которого отличается значительной художественной ценностью. Важнейшую роль в формировании выразительного образа играет окружающая природа. Ансамбль властно входит в природный ландшафт и своими динамичными формами создает впечатление неисчерпаемой энергии человека.

Ансамбль Санаксарского монастыря – один из немногих крупных хорошо сохранившихся градостроительных памятников второй половины XVIII – начала XIX века, барочная архитектура которого отличается значительной художественной ценностью. Важнейшую роль в формировании выразительного образа играет окружающая природа. Ансамбль властно входит в природный ландшафт и своими динамичными формами создает впечатление неисчерпаемой энергии человека.

Санаксарский монастырь.

Санаксарский монастырь.Фото с сайта http://srn.ru

Внешне монастырь похож на старинную крепость, окруженную кирпичными стенами-корпусами для братии, с сияющей желтым светом окон колокольней, с фигурным, словно точеным, пятиглавым храмом. В монастыре покоится прах старца, иеромонаха Феодора, восстановителя Санаксарского монастыря, а также прах его племянника, известного российского флотоводца, адмирала Ушакова. После революции обе могилы были вскрыты. Гроб старца Феодора (Ушакова), крытый зеленым бархатом, оказался нетленным, хотя монах был похоронен сто лет назад - в 1817 году. Нетленными были и мощи старца. Кости адмирала тоже не истлели, и большевики порубили их саблями. Братию из монастыря выселили и разместили в нем профтехучилище, просуществовавшее там до 1980 года. Двенадцать лет монастырь стоял бесхозным, медленно разрушаясь.

Когда в 1992 году первые монахи вновь ступили на монастырскую землю, все постройки требовали капитального ремонта: не было отопления, канализации, пришли в ветхость келии. Сейчас в монастыре насчитывается более 80 человек братии. В монастыре налажено хозяйство.

Когда в 1992 году первые монахи вновь ступили на монастырскую землю, все постройки требовали капитального ремонта: не было отопления, канализации, пришли в ветхость келии. Сейчас в монастыре насчитывается более 80 человек братии. В монастыре налажено хозяйство.

Источник информации: http://www.cbr.ru, http://www.pravportal.ru, http://srn.ru,

http://web2.0mordovia.ru, http://web2.0mordovia.ru

Монеты: Здание Ассигнационного банка, Санкт-Петербург

2010-03-04 22:07:00 (читать в оригинале)Государственный банк Российской империи разместился в Петербурге в здании бывшего Ассигнационного банка, построенного в 1783—1790 гг. по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Здание “охраняли” чугунные грифоны, украсившие перекинутый через Екатерининский канал Банковский мостик. Здание банка вплоть до 1917 г. являлось своеобразным символом финансового могущества империи: в подвалах Государственного банка хранился золотой запас страны.

Серия: 150-летие Банка России.

Памятная монета: 150-летие Банка России.

Номинал - 50 000 рублей. Выпуск - 2010 г. Тираж - до 50 шт. (фактический тираж будет уточнен).

Диаметр - 130,00 мм. Толщина - 23,0 мм. Масса - 5035,01 г.

Металл: золото 999/1000 - 5000 г. хим. чист. металла.

Качество - пруф-лайк. Оформление гурта: 410 рифлений.

Аверс монеты: в центре - эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными крыль-ями, под ним - надпись полукругом "БАНК РОССИИ"), над ней вдоль канта - надпись по полукругом: "ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ", под эмблемой - дата выпуска "2010 г.", внизу по окружности слева направо - изображения государственных символов, использовавшихся в оформлении банкнот и монет с момента учреждения Государственного банка - разновидностей малого государственного герба Российской империи, эмблемы Временного правительства, государственного герба РСФСР и разновидностей государственного герба СССР; под ними внизу вдоль канта - обозначения драгоценного металла и пробы сплава, товарный знак монетного двора, содержание химически чистого металла и порядковый номер монеты №__.

Реверс монеты: в центре - здание Центрального управления Государственного банка в Санкт-Петербурге в 1860-1918 гг., на переднем плане - два грифона и фрагменты Банковского моста, вверху в овальных медальонах - портреты: в центре - Александра II , справа - Штиглица А.Л., слева - Ламанского Е.И.; внизу - надпись в три строки: "БАНК РОССИИ ОСНОВАН В 1860 г.".

Реверс монеты: в центре - здание Центрального управления Государственного банка в Санкт-Петербурге в 1860-1918 гг., на переднем плане - два грифона и фрагменты Банковского моста, вверху в овальных медальонах - портреты: в центре - Александра II , справа - Штиглица А.Л., слева - Ламанского Е.И.; внизу - надпись в три строки: "БАНК РОССИИ ОСНОВАН В 1860 г.".

Художник : С.А. Козлов.

Скульптор: лицевой стороны - компьютерное моделирование, оборотной стороны - А.А. Долгополова.

Чеканка: Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

...............................................................................................................

Серия: 140-летие со дня основания Государственного банка России.

Памятная монета: 140-летие Банка России.

Номинал - 25 рублей. Выпуск - 2000 г. Тираж - 1000 шт.

Диаметр - 60,00 мм. Толщина - 6,8 мм. Масса - 173,29 г.

Металл: серебро 900/1000 г. - 155,50 хим. чист. металла.

Качество - пруф. Оформление гурта: 252 рифления.

Реверс монеты: Реверс: свиток с надписью в восемь строк: "ВЫСОЧАЙШ!Й ИМЕННОЙ УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ 31 МАЯ 1860 ГОДА ОБЪ УСТАВЪ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА", справа - портрет Александра II, ниже - подпись-факсимиле императора, перо и сургучная печать с изображением двуглавого орла, слева - здание Государственного банка в Санкт-Петербурге, по окружности надпись: "ДЛЯ ОЖИВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОБОРОТОВ И УПРОЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ".

Художник: А.В. Бакланов. Скульптор: И.С. Комшилов.

Чеканка: Московский монетный двор (ММД).

Здание Государственного Ассигнационного банка

Здание Государственного Ассигнационного банка - памятник архитектуры строгого классицизма, построенный в 1783-1790 годах архитектором Дж. Кваренги, бюст которого установлен перед фасадом банка. Кваренги, талантливый итальянский архитектор и рисовальщик, был приглашен в Россию Екатериной II в 1780 году и успел также поработать при Павле I и Александре I. С 1805 года он был вольным общником Санкт-Петербургской Академии художеств, а в 1814 году получил потомственное российское дворянство и орден святого Владимира I степени. Умер Джакомо Кваренги в Санкт-Петербурге, и его прах сейчас находится в музее-некрополе Александро-Невской лавры.

Подковообразное здание Ассигнационного банка состоит из центрального трехэтажного корпуса с мощным шестиколонным коринфским портиком на рустованной аркаде и кладовых, соединенных с ним открытыми галереями-колоннадами. Парадный двор отделен от Садовой улицы чугунной оградой с павильонами-пропилеями и гранитными столбами, а от канала Грибоедова здание ограждено чугунной оградой 1817 года, созданной архитектором Л. Руска.

Подковообразное здание Ассигнационного банка состоит из центрального трехэтажного корпуса с мощным шестиколонным коринфским портиком на рустованной аркаде и кладовых, соединенных с ним открытыми галереями-колоннадами. Парадный двор отделен от Садовой улицы чугунной оградой с павильонами-пропилеями и гранитными столбами, а от канала Грибоедова здание ограждено чугунной оградой 1817 года, созданной архитектором Л. Руска.

Государственный Ассигнационный банк

Во второй половине XVIII века в России заметно развились товарно-денежные отношения и проблема находящейся в обращении денежной массы приобрела большое значение. В декабре 1768 года правительство Екатерины II начало выпуск в обращение бумажных денежных знаков под названием"ассигнаций". И в этой связи было объявлено об учреждении Ассигнационного банка. Он осуществлял эмиссию (выпуск) ассигнаций и производил их обмен на монеты. В литературе XIX века нередко можно встретить выражение: "рубль ассигнациями ", "рубль серебром ". Такие уточнения были необходимы: стоимость этих рублей была различна. В 1800 году один рубль ассигнациями стоил 65 и одну треть копейки серебром, а в 1839 году один рубль ассигнациями стоил 28 и три пятых копейки серебром. В этом же 1839 году был установлен твердый курс ассигнационного рубля: один рубль серебром был приравнен к 3 рублям 50 копейкам ассигнациями.

Ассигнационные банки, занимавшиеся главным образом введением в обращение бумажных денег были созданы в 1769 г. В 1786 г. Ассигнационные банки были переименованы в один “Государственный Ассигнационный Банк”. После выкупа правительством всех ассигнаций и заменой их в 1843 г. Государственными кредитными билетами он сам по себе прекратил свое существование.

Государственный банк Российской Империи

В дореволюционной истории банковской системы России ключевую роль играл Государственный банк Российской Империи, основанный в 1860 г. в процессе реорганизации российской банковской системы. Его создание происходило в условиях вступления России в капитализм и было первой из “великих реформ”, проведенных в стране Императором Александром II. Значительное государственное вмешательство в развитие экономики, вызванное особенностями экономического развития России, обусловило генезис Государственного банка как органа экономической политики правительства.

Его первым управляющим в 1860-1866 гг. был известный финансист и предприниматель Александр Людвигович Штиглиц. Идея реформирования банковской системы России принадлежала Евгению Ивановичу Ламанскому, который, в частности, подготовил предложение об учреждении Государственного банка, составил проект его устава и вплоть до 1881 года руководил его деятельностью, вначале в должности товарища управляющего, а с 1866 года - управляющего Государственного банка.

Согласно уставу Государственный банк был создан "для оживления торговых оборотов и упрочения денежной кредитной системы". В последующем правопреемниками Государственного банка Российской империи в качестве эмиссионного института являлись Государственный банк РСФСР, Государственный банк СССР, а 1992 года Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Здание Государственного Ассигнационного банка. Фото yuri1812.

Здание Государственного Ассигнационного банка. Фото yuri1812.Государственный банк являлся банком краткосрочного коммерческого кредита и согласно уставу был учрежден “для оживления торговых оборотов и упрочения денежной кредитной системы”. В его функции входили учет векселей и других срочных правительственных и общественных процентных бумаг и иностранных тратт, покупка и продажа золота и серебра, получение платежей по векселям и другим срочным денежным документам в счет доверителей, прием вкладов, выдача ссуд и покупка государственных бумаг за свой счет.

Банковский монетный двор

В 1799-1805 годах в здании находился Банковский монетный двор, где чеканили золотые, серебряные и медные монеты практически всех номиналов. Основной Санкт-Петербургский монетный двор в это время находился на реконструкции.

Золотой запас Росии

Вплоть до 1917 г. Государственный банк являлся своеобразным символом финансового могущества империи, в подвалах Государственного банка хранился золотой запас страны. Мешки с монетами доставлялись сюда из Монетного двора на баржах по Екатерининскому каналу.

Золотой запас Российской империи — находившееся в государственной собственности Российской империи в хранилищах финансовых ведомств Казначейства и Госбанка золото в виде российской и иностранной монеты (в том числе XVIII, XIX и XX веков), кружков без аверса и реверса, полос, слитков, а также золотых самородков из хранилищ СПб Горного института. В 1914 году золотой запас России был крупнейшим в мире (1307 тонн) и составлял 1 миллиард 695 миллионов рублей (около 40 миллиардов долларов по нынешнему курсу).

До августа 1914 года (начала Первой мировой войны) в Российской империи действовал золотой стандарт. Один рубль содержал 0,774235 г золота. В 1913 году курс рубля по отношению к другим валютам был 9,46 рубля за фунт стерлингов, 1,94 рубля за доллар США, 0,46 рубля за немецкую марку, 0,37 рубля за французский франк.

Данные на сегодня - 450,9 тонны, 11-е место.

Золотой запас Российской империи — находившееся в государственной собственности Российской империи в хранилищах финансовых ведомств Казначейства и Госбанка золото в виде российской и иностранной монеты (в том числе XVIII, XIX и XX веков), кружков без аверса и реверса, полос, слитков, а также золотых самородков из хранилищ СПб Горного института. В 1914 году золотой запас России был крупнейшим в мире (1307 тонн) и составлял 1 миллиард 695 миллионов рублей (около 40 миллиардов долларов по нынешнему курсу).

До августа 1914 года (начала Первой мировой войны) в Российской империи действовал золотой стандарт. Один рубль содержал 0,774235 г золота. В 1913 году курс рубля по отношению к другим валютам был 9,46 рубля за фунт стерлингов, 1,94 рубля за доллар США, 0,46 рубля за немецкую марку, 0,37 рубля за французский франк.

Данные на сегодня - 450,9 тонны, 11-е место.

Главное управление Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу

Предшественницей Главного управления Банка России по Санкт-Петербургу была Санкт-Петербургская контора Государственного Банка, учрежденная в соответствии с Уставом Государственного Банка, утвержденным Александром III 6 июня 1894 года. Контора была открыта 1 сентября 1894 г. и разместилась в здании на Екатерининском канале, 30/Садовая ул., 21. В нем она работала до 1818 года.

Банковский мост, построенный в 1825-1826 гг., по проекту инженеров Г. Треттера и В. А. Христиановича, расположен между домами № 27 и 30 по наб. канала Грибоедова.

Банковский мост, построенный в 1825-1826 гг., по проекту инженеров Г. Треттера и В. А. Христиановича, расположен между домами № 27 и 30 по наб. канала Грибоедова.Согласно древнегреческой мифологии, грифоны являлись хранителями кладов и прочих богатств. Потому именно их и выбрали в качестве декоративного оформления моста у здания банка. Грифоны, отлиты по модели скульптора П.П. Соколова.

Фото yuri1812.

В 1918 году, в связи с переездом Центрального управления Госбанка (Нарбанка) в Москву, Петроградская контора Госбанка была преобразована в Северо-Областную контору Нарбанка РСФСР (в 1921 была переведена на наб. р. Фонтанки, 70-72, где и находится по настоящее время под названием - Главное управление Центрального банка РФ по С.-Петербургу).

ФИНЭК

В настоящее время в здании Ассигнационного банка находится Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.

Источник информации: http://www.cbr.ru, http://www.cbr.ru, http://www.spbin.ru,

http://www.budgetrf.ru, http://ru.wikipedia.org, http://ru.wikipedia.org,

http://www.aroundspb.ru

Категория «Книги»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+141 |

163 |

Информационный колодец |

|

+139 |

146 |

Annelle |

|

+131 |

156 |

Zoxx.ru - Блог Металлиста |

|

+128 |

151 |

МухО_о |

|

+101 |

114 |

erner_kissinger |

Падения Топ 5

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.