|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера маруся551/Записи в блоге |

|

маруся551

Голосов: 2 Адрес блога: http://www.liveinternet.ru/users/1337200/ Добавлен: 2008-03-20 20:00:45 блограйдером Laminaria |

Светин скончался сегодня на 85-м году жизни

2015-08-30 19:30:14 (читать в оригинале)Светин скончался сегодня на 85-м году жизни

Сегодня не стало актера Михаила Светина. Он скончался в больнице под Петербургом на 85-м году жизни. Всю неделю артист находился в реанимации после перенесенной операции. Несколько дней назад его подключили к искусственной вентиляции легких. Светин до последнего служил в Театре комедии имени Акимова. Широкому зрителю запомнился по ярким ролям в фильмах «Чародеи», «Афоня», «Не может быть!» 17650

30.08.2015, 13:39

артисты

болезни

Ленинградская область

смерть

В родном Театре комедии в последние годы Михаил Светин перед спектаклями постоянно мерил давление. Были проблемы со здоровьем, но он снова и снова, как подмечали его коллеги, бегом бежал по лестнице театра, а после выходил на сцену радовать, смешить, удивлять.

Актер был уверен: чтобы быть смешным, необязательно вообще что-то говорить. Его кумиром был Чарли Чаплин. Кажется, эта любовь заметна и в актерском амплуа самого Михаила Светина. В кино он тоже говорил немного, все чаще играл маленького человека и в эпизодах, но так комично, что запоминалось сразу.

Светин стал знаменитым после выхода на экраны культовой советской ленты «Чародеи», где сыграл волшебника Брыля. Он снялся у Георгия Данелии в «Афоне», у Марка Захарова в «12 стульях». Были эпизоды в фильмах «Безымянная звезда», «Любимая женщина механика Гаврилова». Его появление в кино сравнивали с выходом клоуна. Маленький, смешной, неуклюжий актер искренне радовался такой оценке.

Михаил Светин, народный артист России: «Фарс, эксцентрика — вот это мое, обожаю. Ну, клоунское что-то у меня есть. Элита меня, правда, не очень жалует, она очень ко мне строго подходит. Вот у меня полный зал всегда».

Получается, что известность к актеру пришла, когда ему было под 50. В это же время он женился, переехал в Петербург и сменил фамилию Гольцман на Светин в честь дочки Светланы. До этого служил на многих подмостках, даже у Аркадия Райкина в театре, но из-за взрывного характера самого Михаила Светина они все-таки не сработались.

В Петербурге родной сценой для артиста стал Театр комедии. Любимого актера здесь всегда встречали аплодисментами. Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, у Михаила Семёновича Светина на самом деле не было актерского образования, просто был настоящий природный талант. Светин скончался сегодня на 85-м году жизни в результате инсульта.

Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/1495116/?fb#ixzz3kJfqmQ9h

1.

2.

3.

Зимний дворец Петра 1

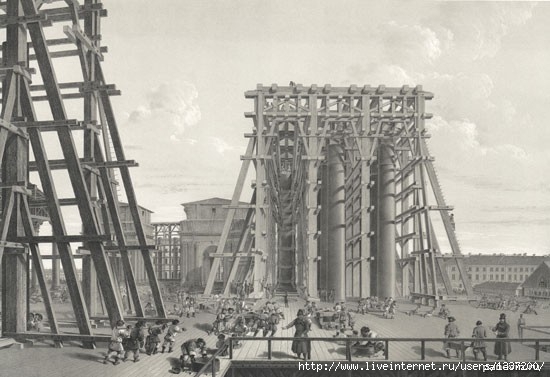

2015-08-24 16:09:00 (читать в оригинале)Зимний дворец Петра 1

Зимний дворец

Первые Зимние дворцы. Зимний дворец Анны Иоанновны

Зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны

Зимний дворец после 1917 года, Государственный Эрмитаж

Зимний дворец на Дворцовой площади - бывшая царская резиденция, символ архитектурного стиля елизаветинское барокко, самый большой дворец в Петербурге. С первых советских лет здесь работает самый известный в России музей - Государственный Эрмитаж.

Первые Зимние дворцы. Зимний дворец Анны Иоанновны

Дворец Ф. М. Апраксина

Дворец Ф. М. Апраксина

На месте известного всему миру петербургского Зимнего дворца первая постройка появилась ещё при Петре I. В июне-июле 1705 года в северо-западном углу занимаемого нынешним дворцом участка был построен деревянный дом адмирала Фёдора Матвеевича Апраксина. Его спроектировал архитектор Доменико Трезини. Место адмиралом было выбрано в том числе из-за правил "фортификационной эспланады". Они требовали, чтобы ближайшее строение находилось на расстоянии не менее 200 саженей (1 сажень = примерно 2,1 метра) от крепости, то есть от Адмиралтейства.

К дому Апраксина сразу же был пристроен дом олонецкого коменданта И. Я. Яковлева, который с января 1705 года руководил строительством верфи и заготовкой к ней припасов. 28 июня Мещерский уведомил Яковлева: "По чертежу коморки твои 13 рядом срублены и на мох поставлены, исподний мост намощен, верхнийх потолок мостят" [Цит. по 5: с. 33].

Яковлев скончался 22 января 1707 года. Это же время во многих источниках указывается как год появления к югу от дома Апраксина дома А. В. Кикина, который продолжал дело Яковлева. Можно предположить, что Кикин занял участок Яковлева. Дом Апраксина, как построенный первый на Дворцовой набережной, задал её красную линию. Дом Кикина обозначил северную границу Адмиралтейского луга (будущей Дворцовой площади).

Стоит отметить, что Пётр I и Екатерина I жили не здесь. Первый Зимний дворец Петра был построен на участке дома №32 по Дворцовой набережной, там, где сейчас находится Эрмитажный театр. Это здание неоднократно перестраивалось, в нём умер основатель Петербурга.

Дом Апраксина был перестроен в камне в 1712 году. Вскоре он перестал устраивать адмирала, желавшего жить в более роскошной обстановке. Начавшееся в 1716 году строительство определило новую красную линию будущей Дворцовой набережной. Её передвинули ближе в реке примерно на 50 метров. Приехавший в Петербург знаменитый архитектор Леблон в ноябре того же года согласился сделать проект двухэтажный дворца Апраксина "на французский манер". Из-за постоянной занятости Леблон не смог довести этот проект до конца. План строительства был переработал архитектором Фёдором Васильевым. При этом он добавил к зданию третий этаж и несколько переработал его фасад. Тогда же восточнее владения адмирала были выделены участки С. В. Рагузинскому, П. И. Ягужинскому и генерал-майору Г. Чернышёву.

После казни Кикина в его доме разместилась учреждённая в 1715 году Морская академия. Но так как полученные учебным заведением помещения для него оказались тесны, в 1716 году в зданию пристроили дополнительный мазанковый корпус. В апреле 1718 года Апраксин указал "академический двор, что был Кикина, достроить" [Цит. по: 5, с. 91].

Дом генерал-прокурора Сената П. И. Ягужинского строился по приказу Петра I за казённый счёт. В июне 1716 года подряд на его возведение по проекту архитектора Маттарнови получил Ф. Васильев. До конца строительного сезона он обязывался построить здание за исключением штукатурных работ, за что получил задаток в размере 1 198 рублей. Но к осени рабочие успели поставить лишь фундаменты. За зиму основание дома настолько испортилось, что в июне 1717 года Васильеву было приказано всё переделать. Тогда же имущество архитектора было описано, а в декабре Васильев был отстранён от работ. С октября 1718 по апрель 1720 года он содержался в оковах на дворе Канцелярии городовых дел. Дворец Ягужинского достраивал Маттарнови, а после его смерти - Н. Ф. Гербель. Постройка здания завершилась в 1721 году.

Во дворце Апраксина в 1725 году временно обитали молодожёны герцог Голштинский и дочь Петра I Анна. Они были первыми, занявшими в этих палатах "половину" для высокопоставленных особ. Бывший здесь камер-юнкер Берхгольц отмечал, что он:

"самый большой и красивый во всём Петербурге, притом стоит на Большой Неве и имеет очень приятное местоположение. Дом весь меблирован великолепно и по последней моде, так что король мог бы прилично жить в нём..." [1, с. 29]

Последние слова из цитаты Берхгольца оказались пророческими. В 1728 году адмирал умер. Своё имущество он завещал родственникам. Апраксин состоял в родственной связи с Романовыми, он был братом царицы Марфы, второй жены старшего брата Петра I. Поэтому что-то должно было достаться и малолетнему императору Петру II. Ему адмирал завещал свой петербургский дворец. Впрочем, Пётр II здесь никогда не жил, так как переселился в Москву.

При восшествии на престол императрицы Анны Иоанновны Петербургу был возвращён отобранный Петром II столичный статус. Новой правительнице было необходимо обустроить здесь свою резиденцию. Зимний дворец Петра I не удовлетворял вкусам Анны Иоанновны и в 1731 году она решила обосноваться во дворце Апраксина. Его перестройку сначала она поручила Доменико Трезини. Работы начались 27 декабря 1731 года. Для большей скорости церковь и покои стали рубить из брёвен. Но вскоре Анна Иоанновна сменила Трезини на другого архитектора - Растрелли. Именно он мог удовлетворить желание императрицы жить среди блеска и роскоши. Перед отъездом царского двора из Москвы в Петербург Растрелли предоставил готовый проект, который был утверждён и начал реализовываться уже 18 апреля 1732 года.

Франческо Бартоломео Растрелли

Франческо Бартоломео Растрелли

Главным архитектором Зимнего дома Анны Иоанновны был не знаменитый Франческо Бартоломео, а его отец Бартоломео Карло Растрелли. Сын же только помогал отцу, позже приписав себе эту работу. На это указывает следующее сообщение Якоба Штелина:

"Растрелли, Cavaliero del Ordine di Salvador Папы Римского, построил большое крыло к дому адмирала Апраксина, а также большой зал, галерею и придворный театр.

Его сын должен был всё сломать и на этом месте построить новый зимний дворец для императрицы Елизаветы" [Цит. по 2, с. 329].

Для новой постройки был снесён дом Морской академии (дом Кикина). Это было необходимо для того, чтобы устроить главный фасад царской резиденции со стороны Адмиралтейства. Со стороны Невы он не мог быть оформлен из-за того, что ещё не были выкуплены находящиеся с востока участки Рагузинского и Ягужинского. Их снос, в отличие от сноса дома Морской академии, потребовал бы больше времени.

3 мая 1732 года был издан указ о выделении для строительства дворца 200 000 рублей. 27 мая состоялась церемония его закладки. Строительство велось очень быстро. Уже к 22 августа были готовы кирпичные стены, с ноября начали вести живописные и малярные работы. Художественной отделкой зимнего дворца Анны Иоанновны занимался Луи Каравак, столярные работы выполнял француз Жен Мишель [6, с. 114].

Новый третий Зимний дворец полностью был готов в 1735 году, хотя Анна Иоанновна провела здесь зиму 1733-1734 годов. С той поры это здание на 20 лет стало парадной императорской резиденцией, а Растрелли в 1738 году стал обер-архитектором двора её императорского величества.

В помещениях бывшего дворца Апраксина Растрелли оформил императорские покои. Фасад этого дома был не тронут, он был только подведён под общую крышу с новым зданием. Длина фасада со стороны Адмиралтейства составила 185 метров. В новопостроенном торцевом корпусе находилось две анфилады: окна комнат первой анфилады выходили во двор, окна второй - на верфь. Самым большим помещением анфилады со стороны двора была Светлая галерея. Она располагалась в центральном ризалите и имела в длину 30, ширину 17 и высоту 7,5 метров. В анфиладе с окнами на Адмиралтейство располагались равные по размерам помещения, получившие название по применённым в их оформлении цветам: Жёлтая, Голубая, Красная, Зелёная палаты. Самым значительным помещением Зимнего дворца Анны Иоанновны стал огромный, площадью в 1000 кв. м., Тронный зал. О нём писал шведский учёный К. Р. Берк, живший в Петербурге в 1735-1737 годах:

"Большой зал - самый просторный, какой я когда-либо видел, и богато украшен зеркалами, искусственным мрамором, а также многочисленными позолоченными барельефами и иным декором... Плафон покрыт живописью по холсту - без сомнения, чтобы ускорить его создание, однако неизвестно, сколько он продержится. Роспись выполнена придворным художником Караваком - самовлюблённым французом, который всё критикует, и почти никто не хвалит его работу. Сюжет на середине потолка - вступление её величества на престол. Религия и Добродетель представляют её России, которая на коленях приветствуя её, вручает ей корону. Духовное сословие и царства Казань, Астрахань, Сибирь, а также многие татарские и калмыцкие народы, признающие власть России, стоят рядом, выражая свою радость. На четырёх больших живописных изображениях, расположенных вокруг этого среднего и спускающегося к карнизу, представлено много деяний, способных особенно прославить правление Анны Иоанновны, а именно: могущество империи, милосердие к преступникам, высокая щедрость и победа над врагами; сверху эти слова написаны [кроме латыни] ещё и по-русски... По всем краям потолочной росписи - много добродетелей, рельефно вырезанных в камне. Трон, или место для императорского престола, великолепен и на несколько ступеней поднят над полом, выложенным дубовым паркетом. На самом верху виден государственный герб, а рядом с ним возлежит Марс и Паллада. Скульптура в этом и других местах зала не являет собой ничего особенного, хотя создавший её швед полагает, что сотворил чудеса; во всяком случае, она, по-видимому, лучше, чем иные, для создания которых из-за нелепой спешки действительно использовали корабельных скульпторов. Однако позолота здесь гораздо богаче" [Цит. по: 5, м. 248, 249].

Зимний дворец Анны Иоанновны имел собственный театр, располагавшийся в его южной части. Он стал первым придворным театром в России, оформленным на европейский манер. Зал имел в длину 27,5 метров. В партере стояли 27 лавок, между которыми находилось два прохода. Перед средними лавками была устроена большая царская ложа. По периметру зала располагались 15 лож, оформленных лёгкими колоннами. Над ними - два яруса, на которые вели четыре лестницы. Художественное оформление театрального зала по рисунку Растрелли выполнил итальянец Джироламо Бон. Он же писал декорации и занимался театральной машинерией. Первая репетиция здесь состоялась 17 января 1736 года, а первое представление - спустя три дня. Во время спектаклей перемещением декораций занимались 40 солдат. Репертуар театра определялся лично императрицей [6, с. 115].

Зимний дворец Анны Иоанновны

Зимний дворец Анны Иоанновны

В Зимнем дворце Анны Иоанновны 2 июля 1739 года состоялось обручение принцессы Анны Леопольдовны с принцем Антоном-Ульрихом. Сюда же привезли малолетнего императора Иоанна Антоновича. Он пробыл здесь до 25 ноября 1741 года, когда дочь Петра I Елизавета взяла власть в свои руки.

Елизавета Петровна желала ещё большей роскоши, нежели чем её предшественница, и на следующий год принялась за переустройство императорской резиденции на свой лад. Тогда она распорядилась отделать для себя комнаты, примыкающие с юга к Световой галерее. Рядом с её опочивальней находились "малиновый кабинетец" и устроенный в 1743-1744 годах Янтарный кабинет. Позже, при разборке третьего Зимнего дворца, янтарные панели будут перевезены в Царское Село и войдут в состав знаменитой Янтарной комнаты. Так как размеры кабинета были больше, чем размеры помещений, где панели находились прежде (Королевский дворец в Берлине, людские покои в Летнем саду), Растрелли разместил между ними 18 зеркал.

В 1745 году здесь праздновалась свадьба наследника престола Петра Фёдоровича и принцессы Софьи Фредерики Августы Анхальт-Цербстской (будущей Екатерины II). Оформлением этого праздника занимался архитектор Растрелли.

Для растущих потребностей императрицы требовалось всё больше помещений. В 1746 году из-за этого Растрелли пристроил со стороны Адмиралтейства дополнительный корпус, главный фасад которого выходил на юг. Он был двухэтажным, с деревянным верхним этажом, боковым фасадом упирался в канал у Адмиралтейства. То есть Зимний дом стал ещё ближе к верфи. Ещё через год к этому корпусу были добавлены часовня, мыльня и другие покои. Главной же целью новых помещений, ещё за год до их появления, стало размещение в Зимнем доме Эрмитажа, уединённого уголка для интимных встреч [1]. Две анфилады здесь вели в угловой зал, в котором находился подъёмный стол на 15 персон. Елизавета Петровна реализовала эту идею до Екатерины II. Историк Ю. М. Овсянников утверждает, что новый корпус был необходим молодожёнам Петру Фёдоровичу и Екатерине Алексеевне [2].

Зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны

После новогоднего приёма 1 января 1752 года императрица приняла решение о расширении Зимнего дворца. Для этого были выкуплены соседние участки Рагузинского и Ягужинского по Дворцовой набережной. Особняки сподвижников Петра I Растрелли готовился не сносить, а переоформить в едином стиле со всем зданием. Но в феврале следующего года последовал указ Елизаветы Петровны:

"...При новом доме от реки и внутреннего двора быть немалой ломке и строению каменными зданиями вновь двух флигелей, чему сочинить обер-архитектору де Растреллию проект и чертежи и представить их на высочайшую Е. И. В. апробацию..." [1, c. 41]

Таким образом, Елизавета Петровна решила снести дома Рагузинского и Ягужинского, построить на их месте новые корпуса. А также возвести южный и восточный корпуса, замкнув всё здание в каре. К строительным работам приступили две тысячи солдат. Ими были разобраны дома на набережной. Одновременно с этим со стороны Адмиралтейского луга началась закладка фундаментов южного корпуса - главного фасада нового Зимнего дворца. Перестраивались и помещения в бывшем доме Апраксина. Здесь даже снимали крышу для поднятия потолков. Изменения претерпели Световая галерея, Аванзал, расширены помещения для театра и парадные залы. А в декабре 1753 года Елизавета Петровна пожелала увеличить высоту Зимнего дворца с 14 до 22 метров...

В начале января все строительные работы были остановлены. Новые чертежи Растрелли представил императрице уже 22 числа. Растрелли предложил строить Зимний дворец на новом месте. Но Елизавета Петровна отказалась от перемещения своей зимней парадной резиденции. В результате архитектор принял решение строить всё здание заново, используя только в некоторых местах старые стены. Новый проект был утверждён указом Елизаветы Петровны 16 июня 1754 года:

"Понеже в Санкт-Петербурге наш Зимний дворец не токмо для приёму иностранных министров и для отправления при Дворе во учреждённые дни праздничных обрядов по великости Нашего Императорского достоинства, но и для умещения Нам с потребными служительми и вещьми доволен быть не может, для чего Мы вознамерились оный Наш Зимний дворец с большим пространством в длине, ширине и вышине перестроить; на которую перестройку по смете потребно до 990 тысяч рублёв, какой суммы, расположа оную на два года, из наших соляных денег взять невозможно. Того для повелеваем Нашему Сенату сыскать и Нам представить, из каких доходов такую сумму по 430 и 450 тысяч рублёв на год взять к тому делу возможно, считая с начала сей 1754 и будущий 1755 годы, и чтобы сие учинено было немедленно, дабы не упустить нынешнего зимнего пути для приготовления припасов к тому строению" [6, с. 122].

В тот же день для управлением строительством была создана "Контора строения Зимнего Ея Императорского Величества дому", руководителем которой стал генерал-поручик Вилим Вилимович Фермор.

Первоначально Сенатом на строительство Зимнего дворца было выделено 859 555 рублей 81 копейка [там же]. Их изыскали "из прибыльных кабацких доходов", то есть от прибыли, полученной от продажи водки и вина. Но этих денег не хватило. Поэтому 9 марта 1755 года Сенат указал:

"1) Реки, впадающие в Волхов и в Ладожский канал, також и в Неву реку, Тосно, Мию и др. реки, по которым что можно достать, - отдать в ведомство канцелярии от строений на три года, чтоб никто ни лесов, ни дров, ни камня там на иные работы не заготовлял кроме оной канцелярии;

2) выслать по наряду в Петербург на постройку каменщиков, плотников, столяров, литейщиков и пр. мастеров;

3) командировать для той же цели 3 000 солдат" [Цит. по: 6, с. 121].

Для того, чтобы мастера приехали в Петербург, каждому из них было выдано по три рубля, независимо от расстояния. Но по прибытию в столицу, с ними вели торговлю так, что мастерам приходилось соглашаться на условия работодателя, так как вернуться домой было сложно.

В ноябре 1755 года началось изготовление скульптур для установки на балюстраде кровли Зимнего дворца. Их эскизы исполнил Растрелли, а модели для перевода в камень - резчик Иоганн Франц Дункер. Каменные скульптуры изготовлялись под руководством мастера Иоганна Антони Цвенгофа, а после его смерти - скульптором Йозефом Баумхеном [5, с. 307].

По расчётам Канцелярии от строений четвёртый Зимний дворец должен был быть возведён за три года. Первые два отводились на сооружение стен, а третий на отделку помещений. Императрица планировала новоселье к осени 1756 года, сенат рассчитывал на три года строительства.

После утверждения проекта Растрелли не вносил в него существенных изменений, но вносил коррективы во внутренние взаимосвязи помещений. Главные залы он расположил во втором этаже угловых ризалитов. С северо-востока была спроектирована Парадная лестница, с северо-запада - Тронный зал, с юго-востока - церковь, с юго-запада - театр. Их связали Невская, западная и южная анфилады комнат. Первый этаж архитектор отвёл под служебные помещения, третий - для фрейлин и другой прислуги. Апартаменты главы государства были обустроены в юго-восточном углу Зимнего дворца, он лучше всех освещается солнцем. Залы Невской анфилады предназначались для приёма послов и торжественных церемоний.

Вместе с созданием Зимнего дворца Растрелли собирался и перепланировать весь Адмиралтейский луг, создать здесь единый архитектурный ансамбль. Но это не было осуществлено.

Немногие строители Зимнего дворца нашли себе жильё в соседних слободах. Большинство соорудили себе шалаши прямо на Адмиралтейском лугу. В строительстве дворца были заняты тысячи крепостных. Видя наводнивших Петербург рабочих, продавцы взвинтили цены на продукты. Канцелярия от строений была вынуждена готовить еду строителям здесь же, на строительной площадке. Стоимость пищи вычитали из жалования. Вместе с тем, самым бедным строителям Зимнего дворца раздавали тулупы и сапоги, делали разные льготы. Часто выходило так, что после такого вычета рабочий был даже в долгу перед работодателем. По свидетельству очевидца:

"Вскоре от перемены климата, недостатка в здоровой пище и от дурной одежды появились разнородные болезни... Затруднения возобновлялись, а иногда и в худшем виде от того, что в 1756 году многие каменщики за неуплатой заработанных денег ходили по миру и даже, как тогда рассказывали, умирали с голода" [Цит. по: 2, с. 343].

После назначения в 1757 году В. В. Фермора главнокомандующим русской армией пост руководителя строительства занял архитектор Ю. М. Фельтен.

Строительство Зимнего дворца затянулось. В 1758 году Сенатом со стройки снимались кузнецы, так как некому было оковывать колёса телег и пушек. В это время Россия вела войну с Пруссией. Не хватало не только рабочих рук, но и финансов.

"Положение работников... в 1759 году представляло поистине печальную картину. Беспорядки продолжались во всё время построения и начали уменьшаться тогда только, когда прекратились некоторые главнейшие работы и несколько тысяч народа разбрелись восвояси" [Цит. по 2, с. 344].

Основные строительные работы были завершены весной 1761 года. Елизавета Петровна не дожила до окончания строительства, принимал работу уже Пётр III. К этому времени была закончена отделка фасадов, но многие внутренние помещение ещё не были готовы. Но император спешил. Он въехал в Зимний дворец в Великую субботу (день перед Пасхой) 6 апреля 1762 года. В день переезда архиепископом Димитрием была освящена придворная соборная церковь во имя Воскресения Господня, состоялось богослужение.

Предположительно, в отделке покоев Петра III и его супруги принимал участие архитектор С. И. Чевакинский. Я. Штелин отмечал:

"В это время в большом зале нового Зимнего дворца более 100 скульпторов занимались резьбой дверей, окон, панелей и другой работой, которую господа Дункер, Штальмейер, Жилле и другие взялись исполнять аккордно. Для этого им дали всех резчиков из различных русских ведомств, которые не получали там за это жалования, а должны были получать его от названных подрядчиков. Но и этих мер оказалось всё же недостаточно, так как за важнейшую отделку самого большого зала не могли приняться по причине слишком многочисленных работ, которые было необходимо выполнить внутри этого большого здания" [Цит. по 5, с. 308].

На торжественной церемонии освящения здания архитектору Франческо Бартоломео Растрелли был вручён голштинский орден, он получил чин генерал-майора. Процесс декорирования здания продолжался ещё до 1767 года. Строительство царской резиденции обошлось в 2 622 020 рублей 19 копеек.

Первый этаж Зимнего дворца занимали большие сводчатые галереи с арками, которые пронизывали все части здания. По сторонам галерей были устроены служебные помещения, где жила прислуга, отдыхал караул. Здесь же размещались склады, подсобные помещения.

По задумке Растрелли главные залы Зимнего дворца располагались в его угловых объёмах, а также в северной (Невской) и восточной анфиладах. Северо-восточный ризалит был отдан под парадную Посольскую (позже переименованную в Иорданускую) лестницу, от которой на запад вдоль Невы вела анфилада из пяти примерно равных по размерам Аванзалов. Пройдя по ним можно было попасть в Тронный зал, который использовал практически весь объём северо-западного ризалита. Юго-западный объём здания занял Дворцовый театр, а юго-восточный - Придворная церковь. Южную и западную анфилады распределили под жилые комнаты императорской семьи.

Пётр III придавал большое значение оформлению Тронного зала. Он остался на том же месте, где был Тронный зал Анны Иоанновны, но значительно увеличился в размерах и занял весь объём северо-западного ризалита. Его ширина осталась равной 28 метрам, а длина увеличилась с 34 до 49 метров. Ни один из существующих сейчас залов города не имеет таких размеров. В мезонине Зимнего дворца император приказал устроить библиотеку, для чего были выделены четыре большие комнаты и две комнаты для библиотекаря, коим тогда был статский советник Штелин.

Апартаменты Петра III находились ближе к Дворцовой площади и Миллионной улице, его жена поселилась в комнатах ближе к Адмиралтейству. Под собой, в первом этаже, Пётр III поселил свою фаворитку Елизавету Романовну Воронцову.

Здание включило в себя около 1500 комнат. Периметр его фасадов составил около двух километров. Зимний дворец стал самым высоким зданием в Петербурге. С 1844 по 1905 годы в городе действовал указ Николая I, ограничивающий высоту частных домов на одну сажень ниже карниза Зимнего дворца.

Карниз Зимнего дворца украсили 176 статуй и ваз. Они вырезались из пудостского известняка по рисункам Растрелли немецким скульптором Боумхеном. Позже их побелили.

Со стороны Дворцовой набережной в здание ведёт Иорданский подъезд, названный так по царскому обычаю выходить из него в праздник Крещения к прорубленной напротив, в Неве, проруби - "иордани".

С южного фасада во дворец ведут три входа. Тот, что ближе к Адмиралтейству - Её Императорского Величества. Отсюда был кротчайший путь к покоям императриц, а также к апартаментам Павла I. Поэтому некоторое время его называли Павловским, а до того - Театральным, так как он вёл к устроенному Екатериной II домашнему театру. Ближе к Миллионной улице находится Комендантский подъезд, где размещались службы коменданта дворца. Проезд во двор Растрелли не планировал закрывать воротами. Он оставался свободным.

Летом 1762 года Петра III убили, окончено строительство Зимнего дворца уже при Екатерине II. Прежде всего императрица отстранила от работ Растрелли, распорядителем на стройке стал Иван Иванович Бецкой. Для Екатерины II внутренние покои дворца переделывал архитектор Ж. Б. Валлен-Деламот. Он выламывал некоторые стены, ставил вместо них новые. Об этом зодчий говорил: "Я выбрасываю стены в окна". В то же время над подъездами Её Императорского Величества и Комендатским были созданы эркеры, которых не было в проекте Растрелли.

Специально для Екатерины II дворцовый храм был переосвящён 12 июля 1763 года преосвященным Гавриилом во имя Спаса Нерукотворного Образа.

Почти сразу после восшествия на престол Екатерина II повелела расширить пространство дворца за счёт постройки нового соседнего здания - Малого Эрмитажа. Сюда нет входа с улицы, в Малый Эрмитаж можно попасть только через Зимний дворец. В его залах императрица разместила свою богатейшую коллекцию живописи, скульптуры и предметов прикладного искусства. Позже к этому единому комплексу присоединились Большой Эрмитаж и Эрмитажный театр.

Приём турецкого посла в Зимнем дворце, 1764 г.

Приём турецкого посла в Зимнем дворце, 1764 г.

Императрица поселилась в Зимнем дворце лишь через два года после коронации, в 1764 году. Она заняла комнаты покойного супруга в юго-восточной части дворца. Место Воронцовой занял фаворит Екатерины Григорий Орлов.

Со стороны Дворцовой площади при Екатерине II находилась Приёмная, где стоял её трон. Перед Приёмной была кавалерская комната, где стояли караулы - кавалеры охраны. Её окна выходят на балкон над Комендантским подъездом. Отсюда можно было попасть в Бриллиантовую комнату, где императрица хранила свои драгоценности. За Бриллиантовой комнатой ближе к Миллионной улице располагалась туалетная комната, далее - спальня и будуар. Позади Белого зала размещалась столовая. К ней примыкал Светлый кабинет. За столовой следовала Парадная опочивальня, ставшая через год Алмазным покоем. Кроме того, императрица приказала обустроить для себя библиотеку, кабинет, уборную. При Екатерине в Зимнем дворце был сооружён зимний сад, Романовская галерея.

Зимний сад занимал площадь в 140 квадратных метров. В нём росли экзотические кусты и деревья, здесь были устроены цветники и газоны. Сад украшала скульптура. В центре находился фонтан. По описанию П. П. Свиньина во времена Екатерины II Зимний сад выглядел так:

"Зимний сад занимает значительное четвероугольное пространство и заключает цветущие кусты лавровых и померанцевых деревьев, всегда благоухающих, зеленеющих и в жестокие морозы. Канарейки, малиновки, чижики порхают с ветки на ветку и сладким, громким пением прославляют свою свободу или небрежно плещутся в яшмовом бассейне, который при императрице Екатерине наполнялся золотыми португальскими рыбками..." [Цит. по: 3, с. 24, 25]

Первый спектакль в Дворцовом театре был дан 14 декабря 1763 года. Здесь ставились балеты, итальянские оперы, французские и русские трагедии и комедии. Первое описание театра Зимнего дворца составил Я. Штелин в 1769 году:

"В устройстве этого нового театра, который был заложен обер-архитектором Растрелли ещё при императрице Елизавете и теперь должен был быть спешно завершён, не было недостатка в удобстве, достаточной безопасности и императорском великолепии. Над партером в четыре яруса находились около 60 лож, кроме трёх особых снабжённых кабинетами чрезвычайно пышных лож для императрицы и великого князя. Но перед целым партером и всеми ложами, а именно на фронтоне сцены был установлен освещавшийся изнутри циферблат больших часов, которые показывали зрителям часы и минуты, и при долго тянущихся представлениях избавляли их от обычных хлопот часто доставать карманные часы" [Цит. по: 5, с. 440].

И. Бернулли описал театр в 1777 году так:

"Хотя собственно театр несколько меньше оперного театра в Берлине и авансцена уже, но партер, напротив, показался мне длиннее. Театр имеет четыре ряда лож и не слишком великолепен. У императрицы три места: одно совсем позади, напротив сцены, как ложа королевы в Берлине, одно сразу за оркестром, как у нашего короля, и одно над авансценой для посещения инкогнито" [Там же].

Придворный собор Образа Спаса Нерукотворного использовался во время особо торжественных случаев. В повседневной жизни императорская семья пользовалась созданной в 1768 году Малой придворной церковью Сретения Господня в северо-западной части дворца.

По желанию Екатерины II центральный въезд во двор в 1771 году был перекрыт сосновыми воротами. Они были изготовлены всего за 10 дней по проекту архитектора Фельтена.

С екатерининских времён в Зимнем дворце живут кошки. Первых из них привезли из Казани. Они защищают имущество дворца от крыс.

С первых лет жизни в Зимнем дворце Екатерина II создала определённое расписание проводимых здесь мероприятий. Балы устраивались по воскресеньям, в понедельник давалась французская комедия, вторник был днём отдыха, в среду играли русскую комедию, в четверг - трагедию или французскую оперу, за которой следовал выездной маскарад. В пятницу маскарады давались при дворе, в субботу отдыхали [3, с. 27, 28].

20 комнат на третьем этаже западной части Зимнего дворца в 1773 году были отданы воспитателю детей великого князя Павла Петровича - генерал-адьютанту Николаю Ивановичу Салтыкову. С тех пор западные подъезд и лестница здания стали называться Салтыковскими.

29 сентября 1773 года в Зимнем дворце состоялась свадьба будущего императора Павла I с Вильгельминой Гессен-Дармштадской (в православии - Наталья Алексеевна). После венчания высшая знать собралась в Тронном зале, где был сервирован стол. Далее последовал бал, который открыли новобрачные. Однако платье Натальи оказалось столь тяжёлым из-за рассыпанных по небу драгоценных каменей, что она сумела протанцевать лишь несколько менуэтов. Пока Наталью раздевали, Павел ужинал в соседней комнате со своей матерью.

В 1776 году в покоях Зимнего дворца во время родов умерла великая княгиня Наталья Алексеевна. Вместе с ней умер так и не родившийся ребёнок.

Из-за разрастания императорской семьи пространство Дворцового театра было поделено на части и отдано под жилые покои престолонаследника великого князя Павла Петровича и его супруги. В западной части Зимнего дворца архитектором Джакомо Кваренги были созданы комнаты для их детей.

9 мая 1793 года в Большой Соборной церкви Спаса Нерукотворного была проведена церемония миропомазания Луизы Марии Августы Баденской, ставшей в православии Елизаветой Петровной. На следующий день состоялось её обручение с великим князем Александром Павловичем. 28 сентября в этом же храме они были обвенчаны. Молодожёны поселились в северо-западном ризалите Зимнего дворца. Интерьеры для них в 1793 году оформлял архитектор И. Е. Старов. Со стороны Невы появилась анфилада комнат Елизаветы Алексеевны. Она включала в себя: Приёмную, Первую гостиную, Вторую гостиную, Опочивальню, Диванную или Зеркальную. С этой анфиладой сообщалась Большая столовая с окнами во дворик. Окнами на Адмиралтейство выходили Уборная Елизаветы Петроаны, её Будуар, Камердинерская и Угловой кабинет Александра Павловича. Со стороны Салтыковского подъезда располагались Уборная Александра Павловича и Камер-юнгферская.

В 1791-1793 годах Кваренги перестроил Невскую анфиладу. Место её пяти Аванзалов заняли существующие по ныне Аванзал, Николаевский и Концертный залы.

Для того чтобы попасть в Эрмитаж, посетителям приходилось проходить через личные покои Екатерины II в юго-восточной части Зимнего дворца. Дабы посторонним лицам не приходилось беспокоить императрицу, по её указу была создана галерея-перемычка между дворцом и Малым Эрмитажем. Таким образом появился новый Тронный зал. Он был открыт в день святого Георгия Победоносца 28 ноября 1795 года и назван Георгиевским. Его оформлением также занимался Кваренги. По бокам трона были установлены две поддерживающие щит большие статуи из белого мрамора, выполненные скульптором Кончезио Альбани. Зал освещали 28 резных золочёных люстр, 16 канделябров и 50 бронзовых жирондолей в виде ваз. Создание Большого Тронного зала обошлось казне в 782 556 рублей и 47,5 копеек [6, с. 279]. Одновременно с Большим Тронным залом был создан соседний Аполлонов зал, через который стало возможным попасть в галерею Малого Эрмитажа.

Георгиевский зал Зимнего дворца был создан после подавления польского восстания, взятия Варшавы и третьего раздела Польши. Тогда же Суворовым в Петербург был привезён трофей - трон польских королей. Екатерина II распорядилась переделать его в стульчак и разместить в уборной комнате. На нём Екатерину II и застал апоплексический удар, сведший её в могилу 5 ноября 1796 года. Гроб с телом императрицы был выставлен для прощания в спальне (третье и четвёртое окна справа, со стороны Дворцовой площади).

Зимний дворец, 1810-е гг.

Зимний дворец, 1810-е гг.

При Павле I в Бриллиантовой комнате был создан мемориальный кабинет его отца Петра III. Сразу после восшествия на престол он приказал соорудить деревянную колокольню для дворцового собора Спаса Нерукотворного Образа, чей купол хорошо виден с Дворцовой площади. Колокольня сооружалась на крыше дворца, западнее собора. Кроме того, колокольня была построена и для малой церкви. На месте Белого зала тогда располагались комнаты детей императора.

Вместо одного Тронного зала Павлом I в Зимнем дворце было создано два - для себя и для императрицы Марии Фёдоровны. Они располагались в южной анфиладе со стороны двора. Личные покои императора разместились в бывших комнатах Екатерины II, его супруге были отданы комнаты южной анфилады со стороны Дворцовой площади. При Павле I новые парадные залы - Кавалергардский (ныне Александровский) и Тронные залы южной анфилады - проектировал и оформлял архитектор Винченцо Бренна. После того как в 1798 году Павле I принял титул Великого магистра Мальтийского ордена, два помещения в юго-восточном ризалите были переоборудованы под Кавалерскую залу, где проводились официальные приёмы мальтийских кавалеров, и Тронный Мальтийских зал. Место позолоты на их стенах заняла серебряная облицовка на фоне жёлтого бархата. Южный фасад Зимнего дворца украсил герб Ордена Великого магистра.

1 февраля 1801 года Павел I вместе со своей семьёй переехал в только что отстроенный Михайловский замок.

После гибели Павла I его сын Александр вернул Зимнему дворцу статус императорской резиденции. Комнаты Александра I и его супруги остались северо-западном ризалите, где они были до восшествия на престол Александра Павловича. В первые же годы царствования нового императора все эти помещения были заново оформлены архитектором Луиджи Руска. Спальни и Уборные Александра и Елизаветы стали располагаться рядом друг с другом, тогда как ранее их разделяло несколько помещений. На месте Опочивальни Елизаветы Алексеевны появился её Кабинет-библиотека, Опочивальня была перемещена в бывшую Уборную.

Вдове Павла I императрице Марии Фёдоровне стала принадлежать анфилада комнат третьего этажа со стороны Дворцовой площади. Но, переехав в Павловск, она бывала здесь весьма редко.

Зимний дворец, 1820-е - 1830-е гг.

Зимний дворец, 1820-е - 1830-е гг.

В 1817 году Александр I пригласил для работы в Зимнем дворце архитектора Карла Росси. Ему была поручена переделка комнат, где остановится дочь прусского короля принцесса Каролина, невеста великого князя Николая Павловича (будущего Николая I). За пять месяцев Росси переделал десять комнат, расположенных вдоль Дворцовой площади: Шпалерную, Большую столовую, Гостиную...

В 1825 году внутренний двор Зимнего дворца замостили булыжником.

Следующий император Николай I поселился в Зимнем дворце со своей семьей сразу после получения известия о смерти своего старшего брата. Он переехал сюда из Аничкова дворца. Восстание 14 декабря 1825 года царская семья пережила в Зимнем дворце.

Николай I своими апартаментами выбрал комнаты третьего этажа северо-западного ризалита. Комнаты Ел

Санкт-Петербург

2015-08-24 15:30:00 (читать в оригинале)Санкт-Петербург

Санкт-Петербург был основан 16 мая 1703 года, когда по велению царя Петра I на Заячьем острове начато было строительство Петропавловской крепости. Уже 29 июня будущая столица России получила в честь святого апостола Петра свое гордое название — Санкт-Питер-Бурх. В 1720-е имитация голландского произношения заменена была на произношение немецкое — Санкт-Петербург. По замыслу Петра, город должен был стать новым Римом: не только политической, но и культурной столицей государства. Воплотивший в себе русскую мощь и зарубежные веяния, Санкт-Петербург, это любимое детище Петра Великого, своей богатой и подчас трагической историей с лихвой оправдал возложенные на него надежды.

Новая столица неспроста начала свое существование с возведения крепости — шла Северная война. Небольшие размеры Заячьего острова наложили свой отпечаток на планировку военных сооружений — они расположены очень компактно. Высота бастионов достигает 10-12 метров, и с 1803 года каждый день в 12 часов стреляет с одного из них полуденная пушка, отмечающая точное время. Среди крепостных стен величественно устремлен ввысь Петропавловский собор, чей шпиль венчает фигура ангела, осеняющего город крестом. Видимый издалека, собор олицетворяет собой выход России к Балтийскому морю, благодаря близости которого Петербург вскоре стал важнейшим звеном в торговле со странами Западной Европы, а также сосредочил у себя царский военно-морской флот.

Петру I суровый, ветренный край настолько пришелся по нраву, что он, не дожидаясь окончания строительства, в 1712 году переносит в Петербург весь московский двор и уже 1721 году провозглашает город на Неве российской столицей. Как символ всего нового, именно в Санкт-Петербурге начали работать новые высшие и центральные органы власти: Сенат, Синод, коллегии, был открыт первый публичный музей – Кунсткамера, а также учреждены Академия наук и Академический университет. Под руководством иностранных архитекторов продолжалась активная застройка улиц города, для ускорения процесса по всей России запрещено было каменное строительство, а каждый приезжий обязан был внести «каменный налог» — захватить с собой определенное количество камня либо заплатить специальный сбор. Земля в городе в ту пору раздавалась бесплатно. Неудивительно, что расширялся Санкт-Петербург необычайно быстро, и к 1725 году он насчитывал уже 40 тысяч жителей.

После смерти Петра у власти сменилось несколько правителей, каждый из которых оставил свой отпечаток на городе. Но было среди новых императоров несколько, кому обязан Санкт-Петербург особенно. Прежде всего, это дочь Петра Елизавета, правившая страной с 1741 по 1761 года. Из ее важнейших политических достижений стала победа над Пруссией в Семилетней войне, наука и культура же открыли имена ученого и поэта Ломоносова и архитектора Растрелли. В Петербурге, чье население увеличилось до 74 тысяч человек, основаны Пажеский корпус, Академия художеств и первая в России профессиональная драматическая труппа, начато строительство Зимнего дворца, возведены Шереметевский дворец и Смольный собор. а любимой летней резиденцией для Елизаветы стал Петергоф.

При Екатерине II, которая взошла на престол в 1762 и успешно оставалась на нем до 1796 года, место летнего отдыха сменилось на Царское Село. В Санкт-Петербурге открываются Публичная библиотека и Эрмитаж, Нева «одевается» в гранитные набережные Мойки и Фонтанки, возводятся Таврический и Мраморный дворцы, Гостиный Двор, установлен Медный всадник… В то время, пока меняется облик столицы, русская армия громит турок, к России отходят Крым, Литва, Белоруссия и часть западной Украины. Население Петербурга стремительно растет — к концу XVIII века оно достигло 230 тысяч.

Следующий период расцвета ждет столицу при Александре I, время царствования которого (1801—1825) получило название “золотого века” Санкт-Петербурга: на слуху имена Пушкина, Баратынского, Батюшкова, Росси, возводятся Смольный институт, Казанский собор и Биржа, а число жителей приближается к 400 тысячам. В тот же период, в 1824 году, Петербург пережил самое разрушительное за свою историю наводнение, во время которого погибло более 500 человек, были уничтожены хранившиеся в подвалах многочисленные запасы, разрушено множество домов… После смерти Александра престол занимает Николай I, ознаменовавший свой приход подавлением восстания декабристов. Тридцать лет находился Николай I у власти. При нем в 1837 году открыта была в Петербурге первая российская железная дорога, окончательно формируется ансамбль центральных площадей и Невского проспекта, построены Александринский театр, Михайловский дворец. Главный штаб. Конец правления Николая I был внезапным — не выдержав горечи поражения в Крымской войне, погрузившего Россию в небывалый кризис, он умирает. На его место вступил великий реформатор Александр II: отменено крепостное право, положено начало местному самоуправлению и суду присяжных, в столице учреждена первая выборная дума. В Петербурге начинают работу Варшавский, Балтийский и Финляндский вокзалы, проведен водопровод, активно развивается жилое строительство — столица насчитывает 861 тысячу человек. Кипит и культурная жизнь: в Санкт-Петербурге открывается Мариинский театр, публикуются Достоевский, Лесков и Гончаров, создают свои великие произведения Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков и другие композиторы «великой кучки», идет поиск новых направлений в живописи…

Однако проводимые либеральные реформы ослабили власть, в стране зреет недовольство. 1 марта 1881 года Александр II был убит террористами у Михайловского сада — позднее на месте этой трагедии заложили храм Спаса на Крови. Императором становится его сын Александр III, на время правления которого (1881—1894 года) приходится подавление террора, ужесточение цензуры, а также необычайный экономический подъем. Население столицы и ее пригородов достигает миллионной отметки. В таком виде империя переходит к последнему своему самодержавцу — довольно нерешительному и глубоко консервативному Николаю II. Несмотря на вновь набираемые силу политические волнения, город на Неве продолжает свое развитие: заканчивается строительство на Васильевском острове и Петроградской стороне, пущен трамвай, на освещенных электричеством улицах появляются автомобили, в культурную жизнь врывается кинематограф, число жителей столицы увеличивается почти до двух миллионов. В 1914 году Петербург меняет свое немецкое имя на Петроград — участие в Первой мировой войне всколыхнуло патриотические настроения. Однако затяжной характер войны постепенно изматывает Россию, все большее распространение получает идея свержения монархии… В 1917 году к власти во главе с Владимиром Лениным приходят большевики, и уже через полгода Петроград перестает быть столицей — отныне это звание принадлежит Москве. К тому моменту население Петрограда сократилось до полумиллиона — результат мировой и Гражданской войн, бегства в деревню и эмиграции. В 1924 году после смерти Владимира Ильича город в очередной раз меняет название — на Ленинград. Именно с этим именем будет связана для города одна из самых трагических страниц — девятисотдневная блокада во время Великой Отечественной войны, за время которой от голода, холода, болезней и бомбежек погибло около 800 тысяч жителей Ленинграда. За мужество и героизм населения города и его защитников Ленинград стал первым советским Городом-героем…

Выживший несмотря ни на что, Ленинград — это вновь состредоточение культуры своей страны, теперь уже советской. Восстановлены разрушенные во время войны памятники архитектуры, открыт Московский проспект, в 1955 году — пущено метро, окраины города активно застраиваются пятиэтажными панельными «хрущевками»… После развала СССР Санкт-Петербург возвращает себе свое историческое название, но не избегает общей участи страны — на постсоветском пространстве царят уныние и запустение, от которого удалось оправиться только в начале двадцать первого века.

Менялись эпохи и властители, а вместе с ними — и облик Петербурга, но навсегда неизменно одно — Великий дух Великого города.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Анка-пулемётчица

2015-08-24 14:49:22 (читать в оригинале)Анка-пулемётчица — вымышленный персонаж фильма братьев Васильевых «Чапаев», снятого по мотивам романа Дмитрия Фурманова «Чапаев» и воспоминаниям участников событий, женщина-красноармеец, командир пулемётного расчёта из ближайшего окружения начдива РККА Чапаева. Роль Анки в кино исполнила Варвара Мясникова.

Кто был прототипом Анки-пулеметчицы? Анка-пулеметчица, героиня известного фильма «Чапаев», снятого по роману Дмитрия Фурманова, была названа так в честь жены автора: она полгода провела в героической Двадцать пятой дивизии. Но даже признавая некую долю собирательности кинообраза, стоит назвать имя той, кто больше всего подходит в качестве прототипа. Это была Мария Андреевна Попова, сначала санитарка, затем – кавалерийская разведчица и наконец – заместитель командира взвода. А к использованию ее биографических данных в кинокартине приложил руку «отец народов». Сталин выразил недовольство первым вариантом фильма и велел усилить сценарий образом героической женщины, заодно введя в сюжет романтическую линию. Тогда режиссеры Георгий Николаевич и Сергей Дмитриевич Васильевы организовали встречу с бывшими чапаевцами, расспрашивая их о событиях грозного времени Гражданской войны. Многое из того, что было рассказано Марией Поповой, оказалось включенным в картину. В частности, эпизод с каппелевской «психической атакой», а также то, как раненый пулеметчик, к которому она пришла на помощь, буквально заставил ее стрелять, так как сам не мог нажимать обе гашетки сразу. Так героиня стала пулеметчицей. Яндекс.Директ Домашняя одежда оптом Домашняя одежда оптом от Российского производителя. С 42 по 68 размер. СорочкиКомплектыСарафаны sinel-tex.ruАдрес и телефон …Юная уроженка Самарской губернии была очень рано выдана замуж, причем не по любви, но вскоре овдовела и пошла работать нянечкой в больницу, а потом перешла на трубочный завод. Вступив в Красную Армию, участвовала в боях за Самару. Вошедшие в город белочехи арестовали Марию, а затем посадили в «поезд смерти» и отправили в Сибирь. Отважной женщине удалось бежать, а затем она случайно встретила отряд чапаевской дивизии, была в нее зачислена и воевала до конца войны. Не обошлось без контузии и ранения. За доблесть и отвагу была награждена орденом Красной Звезды. Между боями писала стихи, в том числе, стала автором песни «Гулял по Уралу Чапаев – герой». В мирное время поступила на ростовский рабфак, а затем закончила факультет советского права Московского университета, и уже через год после защиты диплома отправилась в Германию в качестве референта юридического отдела советского торгпредства, при этом занималась разведывательной деятельностью. Будучи назначенной заместителем представителя «Интуриста» по скандинавским странам, по словам своей дочери, «выступала посредником между Александрой Коллонтай и сотрудниками газет и журналов», по нынешнему, пиаром, а также встречала советских добровольцев, направлявшихся воевать в Испанию, и организовывала их переправку. По возвращении на Родину в 1938 году получила медаль «20 лет РККА» и отправилась руководить отделом кадров «Интуриста». В годы Великой Отечественной вновь отправилась на фронт. В 1959 году попала под следствие по доносу, но разбирательство Комиссии партийного контроля ЦК КПСС привело к выводам о том, что факты биографии Марией Поповой не искажались и она не является ни «самозванкой», ни «примазавшимся классово чуждым элементом». Наконец, подружившись с группой молодых артистов, предоставила им свою квартиру для репетиций. Так рождался театр «Современник»… Вот такая биография.

Автор: Валентина Пономарева

Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29283/

© Shkolazhizni.ru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

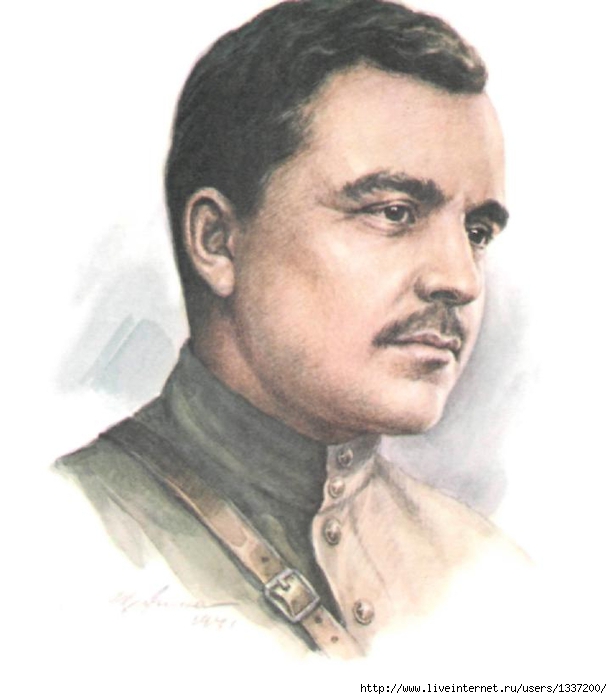

Фурманов, Дмитрий Андреевич

2015-08-24 14:34:52 (читать в оригинале)Фурманов, Дмитрий Андреевич

(1891/92—1926) — род. 26 декабря 1891 г. (7 января 1892 г.) в селе Середа Середской волости Нерехтского уезда Костромской губ., ныне Иваново-Вознесенской. Детство его до пяти лет прошло в деревне, где родители его крестьянствовали. Раннее свое детство Ф. описывает сам в своих записках: "Из ранней своей жизни я абсолютно ничего не помню, лишь по рассказам старших могу заключить, что был большим буяном и ужасным драчуном, за что неоднократно получал "потасовки".

В 1896 г. родители Ф. переезжают в Иваново-Вознесенск, и до 17 лет жизнь его течет в городе среди разлагающей ребенка обстановки. Отец, бросив крестьянство, занялся торговлей и устроил "кабак", как говорит он сам. "У нас был кабак. Как противно это слово! Отвратительный запах прокопченности, пропитанности всего водкой, кажется, до сих пор еще живет в моей памяти и заставляет содрогаться при одной мысли о возможности того обстоятельства, что и я мог бы попасть, по счастливой случайности, в компанию этих вечных сотоварищей-собутыльников моего отца, что и я мог бы пропасть, как пропадают многие за компанию. Как видите, жизнь самая тяжелая".

Однако, отец понимает все же, что жизнь идет вперед, и Ф. 8-ми лет попадает в городское училище. С этого времени для него начинается другая жизнь, он зачитывается Майн Ридом, Вальтером Скоттом и воплощает в жизнь прочитанное, перенося чтение на улицу, руководя всеми мальчишескими затеями. Отличается в школе по русскому языку, пишет свои сочинения на нескольких листах. Двенадцати лет (1903 г.) Ф. кончает городское училище, и отец отдает его в торговую школу. С этого времени у Ф. появляются книги-дневники со стихами, и становится ясно, что торговая школа не может его удовлетворить. Читает он все, что попадается под руку, и мы видим в его дневниках того времени выдержки из Л. Толстого, Достоевского, Григоровича, Пушкина и Лермонтова. Часто, не имея денег на папиросы и на книги, Ф. пишет сочинения своим товарищам. По окончании торговой школы Ф. в 1908 г. решает ехать в Кинешму, держать экзамен в пятый класс реального училища. Любовь к поэзии проглядывает у него с ранних лет; тетрадь за тетрадью наполняет он стихами, а с 14 лет уже появляются регулярные записи всех волнующих его вопросов, и по ним можно проследить рост Ф. Среди этих записей все же разбросаны стихи, обнаруживающие, кроме лирического чувства, искание ответов на волнующие большие вопросы. Этим можно объяснить влечение Ф. в тот период к Достоевскому. В реальном училище Ф. — друг и товарищ всех учеников, заступник за всех обиженных, зачинщик всех коллективных выступлений; все это создает ему необычайную любовь среди товарищей. Но Ф. не удовлетворен; внешняя обстановка волнует его, но никто не усмотрел, не уловил эту богатую натуру, не вывел его на правильный путь. Он мечется из края в край и не находит приложения своей энергии. Реальное училище все же помогает его общему развитию, судя по аккуратным записям его.

Не имея материальной поддержки семьи, Ф. все же в 1912 г. весной едет в Москву и поступает на юридический факультет.

Посещение первых лекций его разочаровывает, он пишет в своих записках: "Куда идти мне? Чувствую, что влечет другое, не сюда попал я. Нет удовлетворения, не могу заниматься сухими науками закона, когда все нутро тянется к поэзии, когда рифмы прут из нутра". И Ф. переводится на словесное отделение историко-филологич. факультета моск. универс., который и кончает без государственных экзаменов в 1915 г.

Первые годы студенчества. Голодная жизнь, холодная комната, бегание по грошовым урокам и чтение, бесконечное чтение в каждую свободную минуту. Не имея подчас денег на обед, он гроши откладывает для покупки книг, и та библиотека, которая осталась после его смерти, начало свое положила еще в голодные студенческие годы 12—15 годов. 1914 год. Поездка на фронт в качестве брата милосердия и все то же искание, все та же жажда найти правильный путь. Заметки того времени, которые посылал он в столичные газеты, всегда говорили о страдании солдат в окопах, о боях и о психологических переживаниях солдат.

В 1916 г., разочаровавшись, Ф. возвращается в красный город ткачей — Иваново-Вознесенск, участвует в организации рабочих курсов и вместе с Михаилом Алекс. Черновым, другом студенческих лет, переносит все трудности легального положения курсов. Февральская революция сразу захватывает его и бросает на гребень вырастающей волны. Здесь и начинаются для Ф. тяжелые переживания своей политич. неопределенности. Сначала мы видим его в рядах левых эсеров, потом он организует группу максималистов, потом является лидером анархистов. Весь этот сложный путь опять-таки с необыкновенной искренностью запечатлен в его книге "Путь к большевизму".

В письмах он жаловался на идейный тупик, но тогда уже во всех его выступлениях и лекциях, а также и в работе чувствуется намечающаяся единая линия работы с большевиками: "Я не найду себе пути, не удовлетворяет меня ни одна партия, и вот только большевики прельщают меня своей цельностью, своей настойчивостью..." Так писал он в марте 1918 г. В это время он уже товарищ председ. местного совета рабочих депутатов; большую часть работы по организации советской власти, по агитации и пропаганде Ф. несет на своих плечах. Тут он сталкивается вплотную с М. В. Фрунзе, который, как он сам пишет, сыграл огромную роль в его жизни: беседы с ним расколотили последние остатки анархических иллюзий. В июне Ф. уже большевик, и через неделю его назначают руководителем всей партийной жизни губернии и членом губисполкома. 1919 г. Отправление с отрядом Фрунзе на фронт, назначение комиссаром 25-й Чапаевской дивизии. Много и подробно этот период Ф. отразил в своей книге "Чапаев"; не сказал он только того, что был первым комиссаром этой партизанской дивизии и своей чуткостью, дисциплинированностью и твердой волей превратил дивизию и ее командиров в стойких красных бойцов. Осенью 1919 г., за две недели до гибели Чапаева, Фрунзе отзывает Ф. в политуправление туркфронта начальником. Весна 1920 г. застает Ф. уполномоченным Реввоенсовета в Семиречье, откуда после ликвидации разыгравшегося кулацкого мятежа осенью Ф. переезжает на Кубань и попадает в тыл к белым, куда он был назначен комиссаром красного десанта при командире Кавтюхе. В бою сильно контужен в ногу и награжден орденом Красного Знамени. По возвращении был назначен начальником политуправления кубанской армии.

1921 г. застает его уже в Москве, и с этого времени начинается его литературная деятельность. Начиная с 1917 г. Ф. много писал статей в "Рабочем Крае" Иваново-Вознесенска и военно-политич. журналах, сотрудничал в "Известиях" и "Правде", выпускает две брошюры: "Красная армия и трудовой фронт" и "Форма агитации и пропаганды".

В 1921 г. он выпускает первую свою книгу "Красный десант", в 1922 г. — "Чапаева", выдержавшего 6 изданий в сотнях тысяч экземпляров; выпускает повесть "В восемнадцатом году", сотрудничает в московских журналах, в начале 1925 г. выпускает книгу "Мятеж".

1923 г. Ф. вступает в члены МАПП, выбирается секретарем, принимая активное участие в борьбе на фронте пролетарской литературы. Во время болезни, почти накануне смерти, он пишет в постели товарищеский привет собравшейся II чрезвычайной конференции, которую поздравляет с ликвидацией "левого", т. н. родовского уклона. 15 марта 1926 г. Ф. умер от менингита.

А. Фурманова.

{Гранат}

Фурманов, Дмитрий Андреевич

Род. 1891, ум. 1926. Писатель. Участник Гражданской войны (комиссар 25-й стрелковой дивизии В. И. Чапаева, 1919). Произведения: "Красный десант" (1922), "Чапаев" (1923), "Мятеж" (1925) и др.

Большая биографическая энциклопедия. 2009.

Фурманов, Борис Александрович Фурманов, Олег Александрович

См. также в других словарях:

Фурманов Дмитрий Андреевич — Фурманов, Дмитрий Андреевич Дата рождения: 26 октября 1891 (7 ноября 1891) Место рождения: с.Середа(г.Фурманов, Ивановской области) Дата смерти: 15 марта 1926 Ме … Википедия

Фурманов Дмитрий Андреевич — [26.10(7.11).1891, с. Середа Нерехтского у. Костромской губернии, ныне г. Фурманов Ивановской области, ≈ 15.3.1926, Москва], русский советский писатель. Родился в крестьянской семье. В 1912≈14 учился на филологическом факультете Московского… … Большая советская энциклопедия

ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич — (1891 1926) русский писатель. В 1919 комиссар 25 й стрелковой дивизии (командир В. И. Чапаев). Романы о Гражданской войне, о коммунистах воспитателях масс: Чапаев (1923; одноименный фильм, 1934), одно из первых значительных произведений… … Большой Энциклопедический словарь

Фурманов, Дмитрий Андреевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Фурманов. Дмитрий Андреевич Фурманов Имя при рождении: Дмитрий Андреевич Фурман Дата рождения: 26 октября (7 ноября) 1891(1891 11 07 … Википедия

Фурманов Дмитрий Андреевич — (1891 1926), русский писатель. В 1919 комиссар 25 й стрелковой дивизии (командир В. И. Чапаев). Романы о Гражданской войне: «Чапаев» (1923; одноименный фильм, 1934) и «Мятеж» (1925); повесть «Красный десант» (1922); очерки, дневники. * * *… … Энциклопедический словарь

Дмитрий Андреевич Фурманов — Фурманов, Дмитрий Андреевич Дата рождения: 26 октября 1891 (7 ноября 1891) Место рождения: с.Середа(г.Фурманов, Ивановской области) Дата смерти: 15 марта 1926 Ме … Википедия

Фурманов, Дмитрий — Андреевич Дата рождения: 26 октября 1891 (7 ноября 1891) Место рождения: с.Середа(г.Фурманов, Ивановской области) Дата смерти: 15 марта 1926 Ме … Википедия

Дмитрий Фурманов — Фурманов, Дмитрий Андреевич Дата рождения: 26 октября 1891 (7 ноября 1891) Место рождения: с.Середа(г.Фурманов, Ивановской области) Дата смерти: 15 марта 1926 Ме … Википедия

Фурманов Д. — Фурманов, Дмитрий Андреевич Дата рождения: 26 октября 1891 (7 ноября 1891) Место рождения: с.Середа(г.Фурманов, Ивановской области) Дата смерти: 15 марта 1926 Ме … Википедия

Фурманов Д. А. — Фурманов, Дмитрий Андреевич Дата рождения: 26 октября 1891 (7 ноября 1891) Место рождения: с.Середа(г.Фурманов, Ивановской области) Дата смерти: 15 марта 1926 Ме … Википедия

Книги

Из дневников (Извлечения), Фурманов Дмитрий Андреевич. Фурманов вел дневники с юношества и до самой смерти. Впечатления от прочитанных книг, размышления над ними, поиски места в жизни, анализ собственных поступков - всесошлось в этом… Подробнее Купить за 1950 руб

Из дневников (Извлечения), Фурманов Дмитрий Андреевич. Фурманов вел дневники с юношества и до самой смерти. Впечатления от прочитанных книг, размышления над ними, поиски места в жизни, анализ собственных поступков - всесошлось в этом… Подробнее Купить за 1950 руб

Фурманов, Дмитрий Андреевич, Джесси Рассел. High Quality Content by WIKIPEDIA articles!Дми?трий Андре?евич Фу?рманов (26 октября (7 ноября) 1891(18911107) — 15 марта, 1926) — советский писатель-прозаик, революционер, военный и… Подробнее Купить за 1125 руб

Другие книги по запросу «Фурманов, Дмитрий Андреевич» >>

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Категория «Анекдоты»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+3386 |

3395 |

pllux |

|

+3357 |

3427 |

AlexsandR_MakhoV |

|

+3354 |

3417 |

Simple_Cat |

|

+3349 |

3432 |

Solnche605 |

|

+3344 |

3441 |

ДеВаЧкА-НеФоРмАлКа |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

565 |

ШНЯГА.ru - простые рецепты |

|

-1 |

36 |

doctor_livsy |

|

-1 |

661 |

Где отдохнуть?! Куда поехать?! Выбирай с нами! |

|

-2 |

6 |

SkaSkin |

|

-2 |

605 |

aQir |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.